本日二つ目にご紹介するのは、となりまち「東庄町」の「いちご狩り」の「人気スポット」「磯山観光いちご園」その1「いちご狩り」です。

ご存知の方は多いと思いますが、となりまち「東庄町」は、美味しい「苺」(1月3日のブログ参照)を栽培している「農家」の皆さんが多く、「いちご園」・「いちごの直売所」が集中している「国道356号線」沿いは「いちご街道」(1月10日のブログ参照)と呼ばれています。

(「いちご街道」には7軒の「観光いちご園」が軒を連ねています。)

「磯山観光いちご園」は、「国道356号線」(いちご街道)沿いから「東庄町役場」「公民館」「体育館」のある「道路標識」の矢印にそって入っていった「道」の突き当たりの左側にあります。

「磯山観光いちご園」は、広大な約1ヘクタールの「敷地」で「ステビア」と「イオン水」を使い「良質の堆肥地」と「有機肥料」で「糖度」の高い「いちご作り」を目指し、実践されています。

「磯山観光いちご園」では、3種類の「品種」を栽培しており、その日の食べ頃の「ハウス」へご案内しています。

「苺」の「栽培方法」も従来からある「土耕栽培」(品種「アイベリー」・「紅ほっぺ」)と立ったまま「苺」が摘める「バリアフリー設計」の「水耕」と「高設栽培」(品種「ふさの香」)は、「苺」がぶら下がっているので、見た目にも衛生的にも注目されています。

今シーズンの「いちご狩り」は、「厳冬」で例年以上に厳しい「冷え込み」のため、「苺」の育成が厳しかったそうですが、3月後半から現在の4月に入り「冷え込み」もおさまり、「苺」がたくさん色をついてきたそうです。

その中でも特に「アイベリー」と「紅ほっぺ」は期待できそうだそうです。

「磯山観光いちご園」現在の「苺」の状況ですが「アイベリー」は、だいぶ出てきており、4月中旬頃には鈴なりが予想されるそうです。

また「耳より情報」として「紅ほっぺ」も早い時間ですと「大粒」に巡り会えるようです。

「ふさの香」は「端境期」だそうで、出来る「ハウス」が少ない状態なのだそうです。

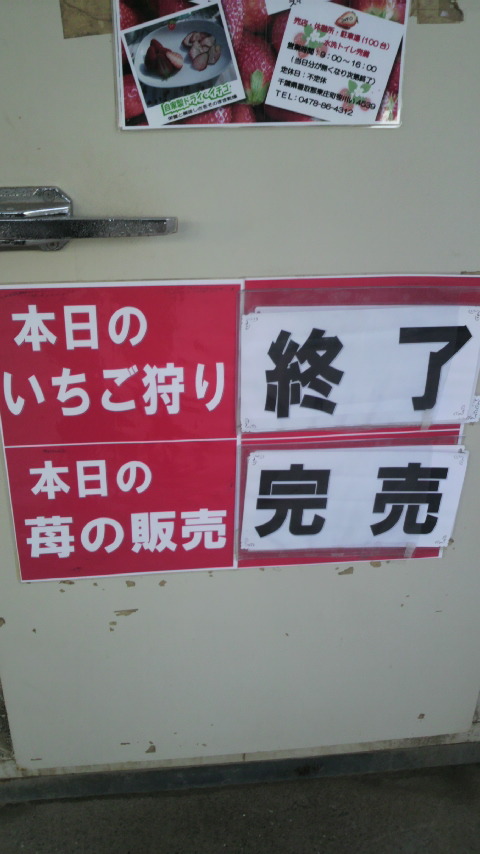

また「いちご狩り」の現在の「状況」ですが、「春休み」に入り「平日」も賑わっており、「週末」にもなると多少混雑が予想されますので、なるべく早い時間のご来園をオススメしています。

(「磯山観光いちご園」HP参照)

また「磯山観光いちご園」では、4月1日〜料金を400円値下げし、小学生以上1100円・3歳〜未就学児900円となりました。

なお、平日は1日営業できるそうですが、休日の「いちご狩り」は当日分が食べ終わり次第終了となりますのでご注意下さい。

「いちご街道」を代表するひとつ「磯山観光いちご園」。

美味しい「苺」を食しに「東庄町」にお立ち寄りしてみてはいかがでしょうか?

「磯山観光いちご園」詳細

所在地 香取郡東庄町笹川い4539

問合わせ 磯山観光いちご園 0478-86-5175 (8時半〜17時)

備考

「磯山観光いちご園」は、4月7日(土)は「祭事」の為、休業するそうです。

なお4月7日(土)は、「東庄町」「諏訪大神社」にて「笹川の神楽」が開催され、「磯山観光いちご園」の「若旦那」も「踊り」を舞うそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=1034 |

|

地域情報::香取 | 12:52 PM |