本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「重要伝統的建造物保存地区」の「店舗」などを紹介する企画「佐原まちあるき」です。

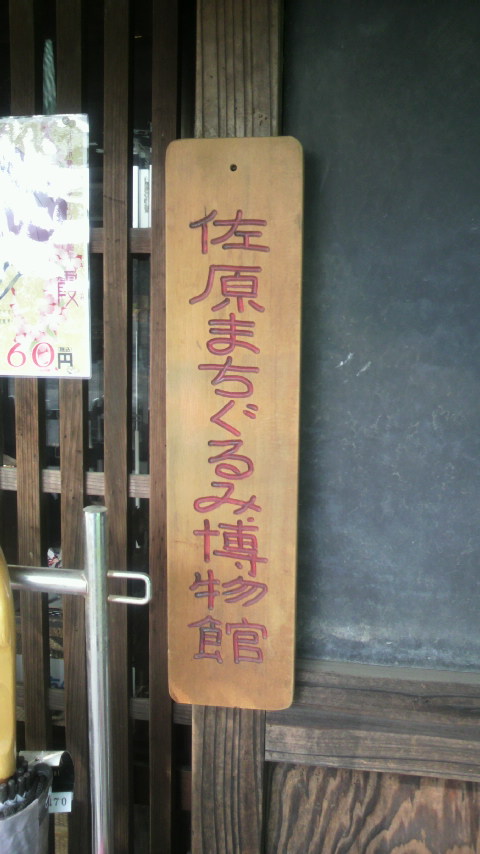

第5回の今回は「佐原まちぐるみ博物館」(2011年12月26日のブログ参照)の「一号館」となっています「福新呉服店」です。

「佐原まちぐるみ博物館」は、平成10年、「佐原」の一軒の「商家」からはじまった「道具箱」や「お雛様」の展示から、「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日・2012年のブログ参照)の「伊能家のお雛様」の展示が行われるようになりました。

その後、「伊能忠敬記念館」の「学芸員」に呼びかけて、数軒の「店」で「お雛様の展示」を行うようになり、平成16年には28軒の「佐原まちぐるみ博物館」が誕生し、平成20年には、42館になっています。

「福新呉服店」は「佐原まちぐるみ博物館」1号館として、その「商家」の佇(たたず)まいに「古い道具類」を展示、「中庭」も公開されています。

「福新呉服店」は、「小野川」にかかる「忠敬橋」近くの「ぶれきめら有料パーキング」(「佐原千よ福」前)に立地し、「佐原のまちあるき」の中心地に位置しています。

「福新呉服店」は、文化元年(1804年)の創業で「七代目」の「老舗」です。

「福新呉服店」「店舗」は、全面と側面を「土蔵造り」としています。

「福新呉服店」は、堂々とした「間口」で当時の隆盛を偲ばせる「さわらまちあるき」のおすすめスポットのひとつです。

また現在好評開催中の「佐原五月人形めぐり」(4月7日のブログ参照)

の「会場」としても賑わいをみせています。

「福新呉服店」には、明治元年(1868年)に建築された「土蔵」が奥にあり、周囲から「火」が侵入することを防ぐ構造になっているそうです。

また「福新呉服店」「敷地」内には、「坪庭」もつくられ、「採光」、「通風」などにも配慮され、「敷地」全体を「防火壁」で囲むという当時の「上層商人」の「家造り」に対する考え方が想像できます。

また「福新呉服店」「店舗」の「軒下」や「戸袋の銅板」をみると当時の「職人」の「わざ」と「こだわり」を見ることができます。

「福新呉服店」では、「店内」の一角に「展示室」があり、「昔の道具」や「きもの」などを常設展示しています。

また「季節」により、「古いお雛様」や「五月人形」も展示されています。

「中庭」には、「佐原」で撮影された「ドラマ」や「映画のロケ」に使われた「古井戸」や「土蔵」があり、タイムスリップしたような「なんだか懐かしい」ひとときを過ごせる「空間」が広がっています。

「懐かしい空間」のある「福新呉服店」は、「日本古来」の「てぬぐい」、「ふろしき」、「藍染め商品」、「和の小物」など扱う「店舗」です。

「福新呉服店」では、「藍染め」を中心に「小粋な小物類」や「オリジナル商品」などで賑やかに「営業」されています。

楽しい「小物」がいっぱいの「店内」で一番人気が「福新呉服店」「オリジナル商品」である「佐原の祭」「小ふろしき」(750円)・「のれん」(850円)・「てぬぐい」(700円)・「コースター1枚」(170円)で、また「伊能忠敬てぬぐい」も人気があり、どちらも好評発売中です。

また「福新呉服店」では「オリジナル」の「てぬぐい」や「名入れふろしき」、「揃いのゆかた」、「はんてん」、「佐原の町並み のれん(長)」(2950円)、「佐原の町並みテーブルセンター」(950円)、「手作り お手玉1個」(80円)なども作れるそうです。

さらに「お祭り用品」(「江戸一」ほか)も各種「お取り寄せ」もできるそうなので、なんでもご相談くださいとのことです。

「佐原の町並み」きっての「癒しのくつろぎ空間」「福新呉服店」。

「歴史」色づく5月の「香取市佐原」にお出かけしてみてはいかがでしょうか?

「福新呉服店」詳細

所在地 香取市佐原イ505

問合わせ 福新呉服店 0478-52-3030

備考

「福新呉服店」の「店舗」は、「千葉県」の「県指定文化財」に指定されています。

「土蔵造り」の「店舗」「福新呉服店」の右隣には「蕎麦屋」「小堀屋本店」があります。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=1084 |

|

地域情報::香取 | 12:57 PM |