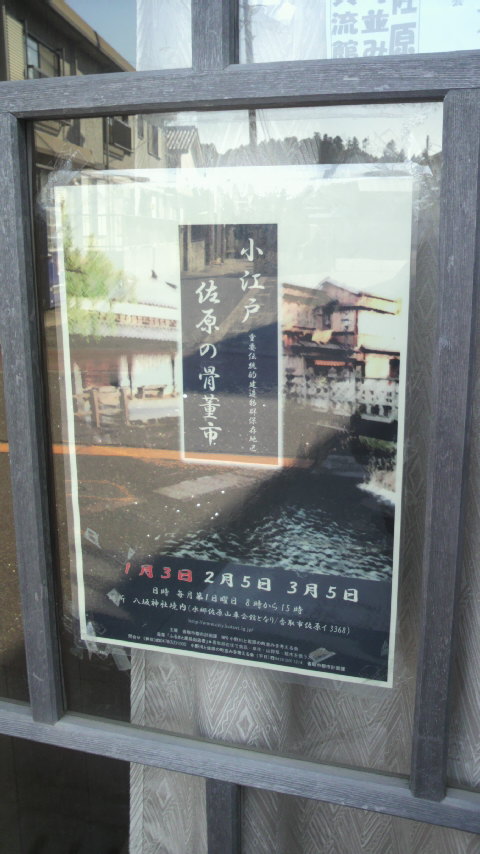

本日二つ目にご案内するのは、となりまち「香取市」「八坂神社」で明日(あした)、2月5日(日)に開催されます「小江戸佐原の骨董市」です。

「江戸優り(えどまさり)」と言われた「佐原の町並み」で、NPO法人「小野川と佐原の町並みを考える会」と「香取市」が共催する「まちおこしイベント」です。

「小江戸佐原の骨董市」では、「刀剣」・「刀装具」・「民具」・「陶磁器」・「古着」など、「生活雑貨」を中心とする「骨董商」が20店から30店ほど出店する「骨董コーナー」と、「食料品」を扱う「故郷産品コーナー」があるそうです。

「故郷産品コーナー」では、「食料品」・「山野草」・「植木」など15店舗が出店しています。

「小江戸佐原の骨董市」では各店を回って「掘り出し物」を見つけ、「骨董商」と価格交渉するのが楽しみのひとつです。

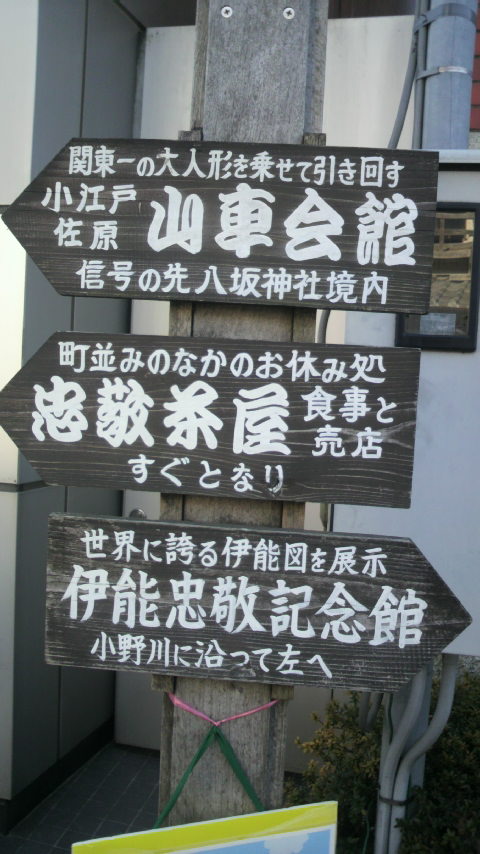

また「小江戸佐原の骨董市」の会場となっている「八坂神社」境内には「水郷佐原山車会館」(開館時間9時〜16時半)があり、「国指定無形民族文化財」である「山車行事」を「三面パノラマ画面」で紹介しているほか、「重厚豪華な山車」の実物を間近で見ることができます。

「八坂神社」の入り口には「骨董市」の「のぼり」が「目印」でこれがかかっている時に開催されています。

「骨董商」は朝6時頃から出店している店もあるそうです。

「八坂神社」境内で行われる「小江戸佐原の骨董市」に「掘り出し物」を探しに訪れてみてはいかがでしょうか?

「小江戸佐原の骨董市」詳細

開催日時 2月5日(日) 8時〜15時

開催会場 八坂神社 香取市佐原イ3368

問合わせ 香取市都市計画課 0478-50-1214

NPO法人小野川と佐原の町並みを考える会 0478-52-1000

備考

「小江戸佐原の骨董市」では来場者1万人ごとに「記念品」を差し上げており、前回の「小江戸佐原の骨董市」は1月3日に開催され、賑わいを見せましたが、来場者9万人目として「長生町」から来られた「御家族」に「金一伸」作(熊津窯)の「花瓶」がプレゼントされました。

ちなみに「八坂神社」は、「佐原の大祭」「夏祭り」(「八坂神社祇園祭」)(2011年7月11日のブログ参照)の会場となることで知られています。

また「小江戸佐原の骨董市」の開催される「香取市佐原」では「さわら雛めぐり」(2月2日のブログ参照)も行われていますので、「骨董市」帰りに「さわらまち歩き」をしてみてはいかがでしょうか?

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=922 |

|

地域情報::香取 | 07:55 AM |