本日ご案内するのは、地元「銚子市」「浄国寺」で2月16日(木)で行われる「浄国寺お宝巡り」です。

「浄国寺」(2010年11月23日のブログ参照)は、「銚子市春日町」にある「一立山 無衰院 浄国寺」という「浄土宗」の「寺院」で、創建は1255年(建長7年)「記主禅師」(然阿良忠上人)が開山したと伝えられています。

「浄国寺」境内には、樹齢100年にも及ぶ「雌雄一対」の「大銀杏」、「松」、「梅」などの「古木」があり、「開花時期」には多くの人が訪れます。

「浄国寺」の「庭」は「銚子のおすすめスポット」のひとつで、特に樹齢300年以上になる「梅」の「木」が有名です。

また「浄国寺」の「梅」(2011年2月4日のブログ参照)は、「銚子地方」の「標本木」(標準木)で、「銚子」の「春」の「訪れ」を知らせる「木」として知られています。

今月の2月7日(火)に、「銚子地方気象台」(2011年1月5日のブログ参照)の「職員」が、「浄国寺」境内にある「標本木」の数輪の「開花」を確認、「銚子地方」の「梅」の「開花」が宣言されました。

「梅」の「開花宣言」されましたが、「浄国寺」境内に約50本ある「白梅」や「紅梅」の「木」に見られる「花びら」は数えるほどで、多くの「枝」には膨らみかけの「つぼみ」なので、見頃は少し先のようです。

「浄国寺」には、「松尾芭蕉」や「渡辺華山」、「小林一茶」など、多くの「文人・墨客」が訪れていたようです。

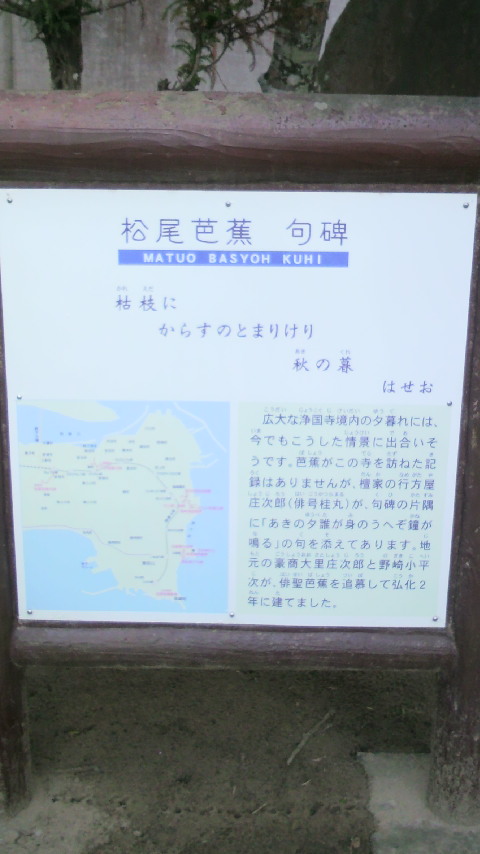

「浄国寺」境内には、「松尾芭蕉の句碑」があり、古くから文化人と繋がりがあったことを今に伝えています。

また「浄国寺」では、昨年(2011年)3月11日に発生した「東日本大震災」と「福島第1原発事故」で「避難生活」を余儀なくされている「子どもたち」や「放射線量」が高く限られた時間しか外で遊べない「福島の子どもたち」を「銚子」に招き、「銚子の自然」と「心の交流」、「子守唄」の癒しの力によって、リフレッシュしてもらう催し「子ども寺子屋イン銚子」(2011年11月24日のブログ参照)など「社会貢献活動」を積極的に行っていることでも知られています。

今回行われる「浄国寺お宝巡り」ですが、開催日2月16日(木)に「第一部」「第二部」の2回行われます。

「お宝巡り」「第一部」、「第二部」共に先着各20名定員の企画で、参加締切は明日(2月13日)までとなっています。

当日の流れですが、「住職」による「寺宝」解説が行われ、その後「銚子ボランティアガイド観光船頭会」による「浄国寺」境内、「寺宝」案内となっています。

「銚子の名刹」「浄国寺」の「寺宝」が見られるこの機会に「銚子市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「浄国寺お宝巡り」詳細

開催日時 2月16日(木) 10時〜 14時〜

開催会場 浄国寺 銚子市春日町23

スケジュール

第一部

9時45分 受付開始

10時00分 住職による「寺宝」解説

10時20分 銚子ボランティアガイド観光船頭会による境内「寺宝」案内

11時00分 解散

第二部

13時45分 受付開始

14時00分 住職による境内「寺宝」解説

14時20分 銚子ボランティアガイド観光船頭会による境内「寺宝」案内

15時00分 解散

問合わせ 銚子市産業観光部観光商工課観光班 0479-24-8707

備考

今年(2012年)の「銚子地方」の「梅」の「開花」ですが、昨年(2011年)より26日遅く、平年と比べても18日遅いそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=937 |

|

地域情報::銚子 | 10:28 AM |