本日ご案内するのは、地元「銚子市」「円福寺」の「文化財」です。

「坂東三十三所観音霊場」(2010年10月13日のブログ参照)「二十七番札所」とて、信仰を集める「円福寺」(2010年11月24日のブログ参照)には、数多くの「寺宝」があります。

「円福寺」は、「真言宗」の「寺院」で、「山号」は「飯沼山」、「御本尊」は「十一面観世音菩薩」です。

「飯沼の観音さま」「銚子の観音さま」として知られる「円福寺」は、「利根川」の河口、「日本一の水揚げ量」を誇る「銚子漁港(第1魚市場)」(2010年12月18日・2011年1月26日のブログ参照)に近くにあり、「銚子市」の中心に位置したことから、市街はその「門前町」として発展してきました。

(「飯沼観音」の門前西側は「銚子銀座通り」(2011年10月1日のブログ参照)となっており、東側には「島田総合病院」や「今川焼の「さのや」(2010年12月16日のブログ参照)があります)

「円福寺」は、「寺伝」によりますと、724年(神亀元年)漁師が「海」で「十一面観世音菩薩」を「網」ですくい上げ、その後「弘仁年間」(810年〜824年)この地を訪れた「弘法大師」「空海」が開眼したとされています。

「円福寺」は、鎌倉時代以降、この地を治めた「海上氏」の帰依を受け、寺運は興隆したそうです。

天正19年、「徳川家康」に「朱印」を賜わり「諸堂」を整備、安政2年(1855年)刊の「利根川図志」は「境内に見せ物軽わざしばい、其外茶見世多く至って賑はし」とその盛況を写しており、「円福寺」は隆盛を極めていたそうです。

しかし1945年「銚子大空襲」があり、「多宝塔」以下「観音堂」、「仁王門」、「鐘楼」、「太子堂」、「馬頭観音堂」、「二十三夜堂」、「茶枳尼天堂」、「龍蔵大権現堂」など「諸堂」を焼失しました。

その後、「銚子のシンボル」である「観音堂」の再建は、昭和46年(1971年)に衆庶の信助により見事に完了。

「飯沼観音」の「境内」の「大仏」は「銚子」近在の人たちの喜捨で正徳4年(1714年)に鋳造され、平成20年(2008年)「五重搭」(形式「三間五重塔婆」総高33.5m)の完成に伴い、現在の場所に移っています。

この程「円福寺」では、2月15日(水)に「お宝巡り」を行い、大勢の市民の皆さんが訪れたそうです。

「円福寺」「お宝巡り」では、市民の皆さん方を笑顔で、「山本佳臣」会長、「鈴木俊男」前会長ら「銚子市ボランティアガイド観光船頭会」の皆さんがご案内をされていました。

市民の皆さんは「円福寺」の「寺宝」の多さ、その貴重な「品々」を熱心に見入っていたようです。

「円福寺」の「文化財」ですが、「饒(にょう)」、「梵鐘(ぼんしょう)」、「釈迦涅槃図(しゃかねはんず)」附「釈迦涅槃図由来書」などあり、「寺宝」として「本堂(飯沼観音堂)再建記録」、「水戸光國公御直筆」などがあります。

「饒」ですが、奈良時代から使用されている最も古い「仏教法具」の一種で、「密教修法」の際にこれを振って「音」を出して使いました。

「扁楕球形」の「鈴」と「棒状」のにぎり、上部先端に「三鈷(さんこ)」をそなえた形で、総長28.0cm、「鈴」の長径99cmの「鋳銅製」です。

「鈴部」は「つぼみ形」で半面には横6cmほどの亀裂があり、ゆがんだ部分から「鈴子」が失われています。

力強い「三鈷の形」などからみて平安時代初期の製作と考えられ、その製作も優れています。

この「饒」は江戸時代には既に「円福寺」の「宝物」になっていたようで、「玄蕃日記(げんばにっき)」によると、天保2年(1831年)時の「代官」に「本品」を見せたという記述があるそうです。

「類品」は、「日光」の「二荒山神社」出土品、「奈良」の「東大寺」、「茨城」の「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)蔵品などが知られているのみで極めて少ない「資料」なのだそうです。

「円福寺」の「饒」は「国指定有形文化財」(工芸品)に指定されています。

なお「饒」は、現在「奈良国立博物館」に出品されています。

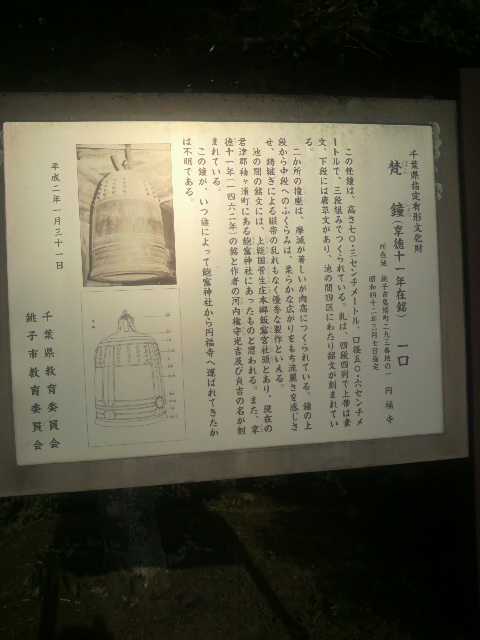

「梵鐘」ですが、高さ70.3cm、口径50.6cmで三段組で作られています。

「鐘」の上段から中段への「ふくらみ」は、柔らかな広がりをもち流麗さを感じさせ、「鋳継ぎ」による縦帯の乱れもなく優秀な製作といえます。

「乳(ち)」は、四段四列で上帯は「素文」、下段には「唐草文」があり、「池(いけ)の間(ま)」の四区にわたり「銘文」が刻まれています。

二か所の「撞座(つきざ)」は、摩滅が著しいが肉高につくられています。

「池の間」の「銘文」には、「上総国菅生庄本郷飯富宮社頭」とあり、現在の「袖ヶ浦市」にある「飽富(あきとみ)神社」に所在したものであることが知られています。

また、享徳11年(1462年)「享徳11年は寛政3年にあたる」の「銘」と「作者」の「河内権守光吉」及び「作者」の「貞吉」の「名」が刻まれています。

製作の由来、年代、作者が判明している点では貴重なものとされていますが、この「鐘」がいつ、誰によって「飽富神社」から「円福寺」に運ばれた由来は不明なのだそうです。

「円福寺」「梵鐘」は「千葉県」の「県指定有形文化財」(工芸品)に指定されています。

「釈迦涅槃図」は、「釈迦」が「沙羅双樹(さらそうじゅ)」の下で「頭」を北に向け、身体を横たえ、多くの「弟子」や「動物」に見守られて「入滅(にゅうめつ)」する様子を描いた「図」です。

この「涅槃図」は「掛幅装(かけふくそう)」で、縦354.7cm、横268.6cmの「大幅」で各種の「色糸」で細かく「刺繍(ししゅう)」で描かれており、全国的にも類例は少ないものなのだそうです。

「釈迦涅槃図」の各部に「寺院関係者」や「近郷」の「村々」の「庶民」などの「寄進者」の「名前」が刺繍されており、このほか遠く「仙台」、「紀州」、「泉州」等の「地名」が見られ、当時の信仰の広がりを知ることができる「資料」となっています。

また「釈迦涅槃図」は「銘文」によると寛文9年(1669年)に「縫物師」の「京都次郎左衛門」などの「手」により縫い上げられました。

「釈迦涅槃図」の「一般公開」は、毎年2月15日の「釈迦涅槃会(しゃかねはんえ)」に「円福寺」「涅槃殿(ねはんでん)」で行われています。

「釈迦涅槃図」附「釈迦涅槃図由来書」は、「千葉県」の「県指定有形文化財」(工芸品)に指定されています。

「寺宝」である「本堂(飯沼観音堂)再建記録」は、江戸時代の安永4年(1775年)「本堂再建」(十間四面)の記録で、「第二十一世・了恵(りょうえ)」住職の「落慶入沸法要」の概要を記したものです。

上下2冊・8巻の「冊子」を修復にあたって「巻き物」にし、本年(2012年)2月15日には2巻が公開されたそうです。

18世紀の「円福寺」の美しい姿や「銚子」の「海岸線の風景」などが情緒豊かに描かれているそうです。

「水戸光國公御直筆」ですが、元禄9年(1758年)1月20日、「水戸光國」公が「円福寺」に来山し、「銀」2枚を「御本尊」に供え、揮毫(きごう)した「龍」の「一字」の「墨書」だそうです。

「寺宝」に多く恵まれ、歴史ある「真言宗」の「古刹」「円福寺」「飯沼観音」。

「銚子」に訪れた際は、是非立ち寄って参詣してみてはいかがでしょうか?

備考

「円福寺」では、「尊像」を泰安する「涅槃堂」を平成13年(2001年)に、全面的に修復し、新築建立しました。

総建坪62坪、奈良「正倉院」と同様の「校倉(あぜくら)様式」を取り入れた「宝蔵庫」は、「日本の建築」の「粋」を集めたものとして注目されています。

「涅槃堂」には、「円福寺」専用にデザインした「美濃の瓦」を使い1階は「展示室」を兼ねた「仏間」、2階は「寺」の「什物」(経典)を収納した「宝蔵庫」で、「銀行」と同じ使用の「材料」を用い、下地に「アルミ板」、その上に「乾燥フローリング」を張り、「床」の「湿気」を防止。

「壁」・「天井」は「総桐材」で施工し、大きな「桐タンス」となっているそうです。