本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「重要伝統的建造物保存地区」の「店舗」などを紹介する企画「佐原まちあるき」です。

第4回の今回は「佐原の偉人」「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)が30年余りを過ごした「伊能忠敬旧宅」です。

「水運」を利用して「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた「佐原」。

「佐原」の人々は、「江戸の文化」を取り入れ、更にそれを独自の文化に昇華していました。

その面影を残す「町並み」が「小野川」沿岸や「香取街道」に今でも残っています。

このような「歴史景観」をよく残し、またそれを活かした「まちづくり」に取り組んでいることが認められ、平成8年12月、「関東」で初めて「重要伝統的建造物保存地区」に選定されています。

「佐原」の「重要伝統的建造物保存地区」には昔から「家業」を引き継いで今も営業を続けている「商家」が多く、「生きている町並み」として評価されています。

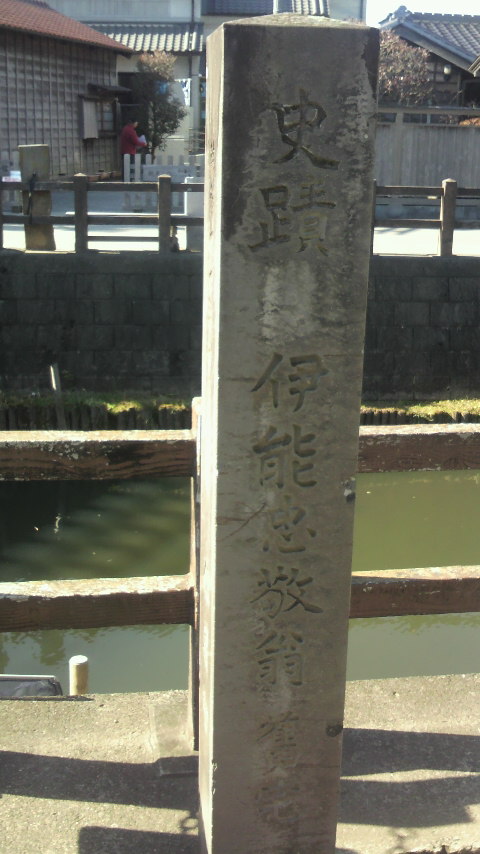

「香取市佐原」の「重要伝統的建造物保存地区」では、「国指定史跡」1件と「県指定文化財」8件(13棟)が残っていて、「歴史」を今に伝えています。

現在、「佐原の町並み」では「佐原おかみさん会」(2011年2月5日のブログ参照)主催「さわら雛めぐり」(2月2日のブログ参照)が開催中(〜3月25日)で、「観光客」の皆さんで賑わっています。

そのような中、今回ご紹介するのは、「重要伝統的建造物保存地区」の「佐原の町並み」を代表する「建造物」「伊能忠敬旧宅」です。

「伊能忠敬旧宅」は、「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)の「佐原在住時代」に過ごした「家」です。

「伊能家」は、代々「名主」を務める「家柄」で「佐原」でも最も有力な「商人」でした。

「伊能忠敬」は、宝暦12年(1762年)17歳で「伊能家10代目当主」として「婿養子」で迎えられました。

「伊能家」の「家業」は主に「酒造業」「米穀売買業」などを営んでおり、当時の「屋敷絵図」には、「酒蔵」がいくつも並び盛んであったことがわかるそうです。

「伊能忠敬」は、寛政7年(1795年)50歳で「江戸」に出るまで「旧宅」に住んでいました。

「伊能忠敬」が30年余過ごした「旧宅」は「国の史跡」に指定されています。

「伊能忠敬」は「伊能家」の「婿養子」となり、「醸酒業」並びに「米穀薪炭販売」に精励すると共に、「村政」(当時は「佐原村」)の中心として活躍しています。

50歳で「隠居」をして、「天文学」や「地理学」を学び、「大日本沿海海輿地図」を完成させたことで広く知られています。

「伊能忠敬旧宅」は、「平屋造」の「瓦葺」で、「正門」・「炊事場」・「書院」からなる「母屋」、「店舗」、「土蔵」からなっています。

「母屋」は「玄関」、「書斎」、「納戸」などの5室、建坪は24坪で、「店舗」は「店」および「居間」などがあって建坪32坪あります。

なお「店舗」ですが、「醸造業」の「倉庫」を改造したもので、「土間」・「帳場」・「居室」・「台所」等があります。

また「伊能忠敬旧宅」の南側の奥には「観音開き」の「戸」が広まる以前の「引き戸形式」の「戸」を持つ「土蔵」が建っており、かつては「伊能忠敬」の「遺品」の多くが「土蔵」に納められていたそうです。

「土蔵」は古い様式を残し、また「店舗」と「正門」は「伊能忠敬」が「婿養子」に入る以前に建てられていたことから、築200年以上経つ「佐原」でも古い時代の「建造物」といえます。

「土蔵」には、文政4年(1821年)の「修理銘」が残っており、現存する「土蔵」では最も古い時期の「建物」です。

「伊能忠敬旧宅」の「母屋」ですが、寛政5年(1793年)の48歳の時に「伊能忠敬」自身が設計したもので、「店舗」・「正門」は「伊能忠敬」が「佐原」に来る前から建てられていたといわれています。

「伊能忠敬旧宅」敷地内には、江戸時代につくられていた「農業用水路」の「一部」が残っています。

(「旧宅」敷地内から「樋橋(とよはし)」により対岸の「伊能忠敬記念館」方面に「水」渡していた「水路」の一部)

かつてここを流れた「水」が「小野川」に流れ落ち「ジャージャー」と「音」がしたことから、「樋橋」(2月13日のブログ参照)のことを通称「じゃあじゃあ橋」と呼ばれています。

現在は、当時の様子を復元して、30分ごとに「水」が流れるようになっています。

また「小野川」に面した「伊能忠敬旧宅」の正面には「だし」と呼ばれる「荷揚げ場」があり、現在は「観光船」(2011年5月6日のブログ参照)の「乗り場」になっています。

以前「伊能忠敬旧宅」には隣接して旧「伊能忠敬記念館」がありましたが、現在は「旧宅」前の「小野川」を挟んで向かいに「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日・2012年1月29日のブログ参照)が建っています。

旧「伊能忠敬記念館」は、昭和36年に建築された「鉄筋コンクリート造り」2階建ての「建物」で、「伊能忠敬」の「著書」・「測量図」・「日記」・「書簡」・「遺品」・「遺書」など、およそ1000点の貴重な「資料」が大切に保存されていました。

旧「記念館」は、建設から相当の年月が経ち、また「展示面積」が狭く、「佐原の偉人」「伊能忠敬」を十分に紹介することが困難になりつつあったため、平成10年5月22日に、「小野川」の対岸に新しく「記念館」を開館したそうです。

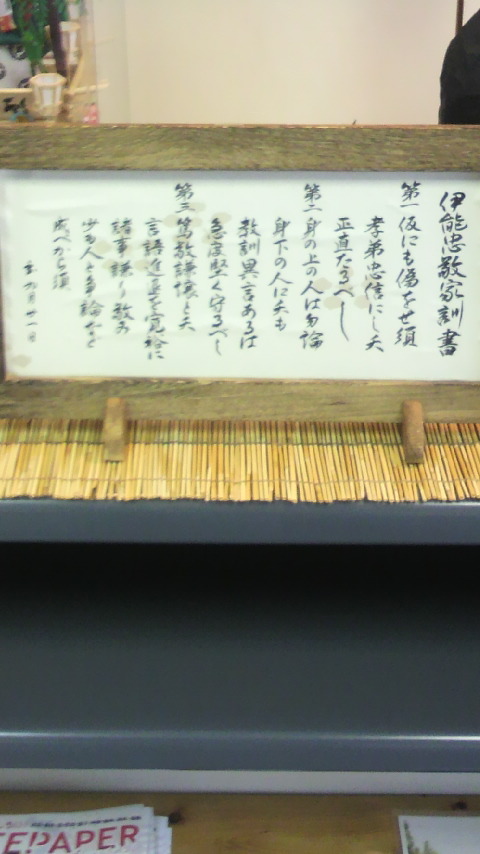

「伊能忠敬旧宅」内には、「家訓書碑」があります。

「家訓書碑」には、

「第一 仮にも偽をせず、孝悌忠信にして正直なるべし」

「第二 身の上の人ハ勿論、身下の人にても教訓意見あらば急度相用堅く守べし」

「第三 篤敬謙譲にて言語進退を寛裕ニ諸事謙り敬ミ、少も人と争論など成べからず」

とあります。

ちなみに「伊能忠敬」「家訓」は、「佐原町並み交流館」(1月27日のブログ参照)「入口玄関」にも飾られています。

「香取市佐原」が生んだ「世界」に誇る「科学的地図」を作成した「偉人」「伊能忠敬」。

「伊能忠敬」を育(はぐく)んだ「旧宅」は、今も「佐原の町並み」の中に静かに佇んでいます。

備考

「伊能忠敬旧宅」では、3月5日(月)に「旧宅」内の「水路清掃」が行われます。

「水路清掃作業」のため、「樋橋」(じゃあじゃあ橋)の「落水」を一時停止します。

「小野川町並み舟めぐり」の「サッパ舟」運行は通常通りに営業されるそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=961 |

|

地域情報::香取 | 03:45 PM |