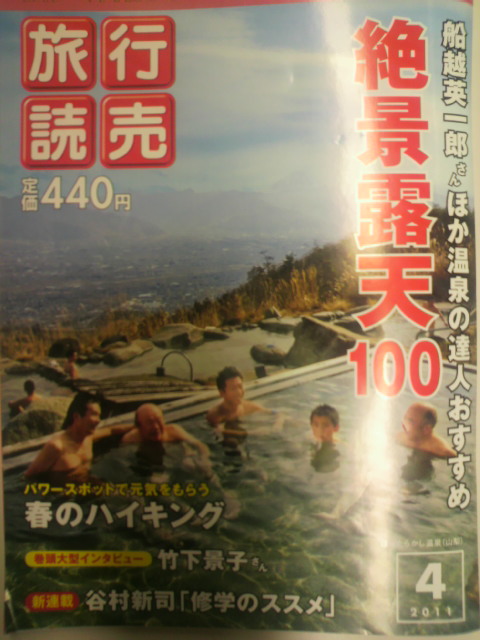

本日お知らせするのは、手前味噌ながら当館が「創刊45周年記念号」「旅行読売」4月号掲載についてです。

「旅行読売」は、毎号楽しい旅の特集、行楽地、催し、全国の旅館・ホテル等を読者の皆さんに周知している「旅行専門情報紙」です。

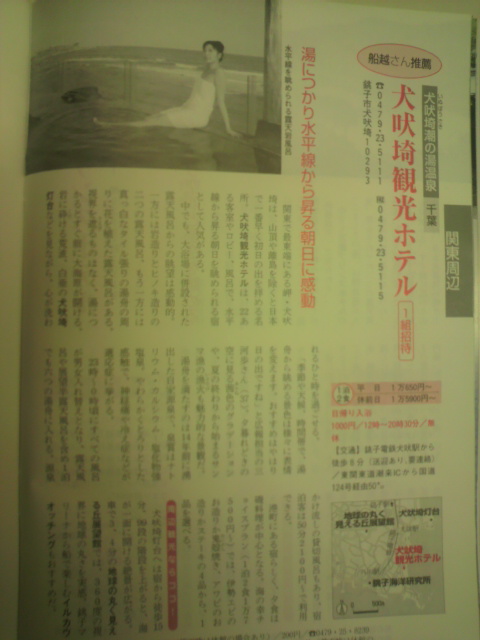

今回掲載した内容は、ずばり「2時間ドラマの帝王」「船越英一郎」さん推薦の「絶景露天風呂」のひとつとしてご紹介・掲載していただきました!

「船越英一郎」さんは、「ドラマ」、「旅番組」、の多数出演していて、マルチに活躍している「名俳優」。

「文化」「ファッション」「食」に対する「造詣」が深く、「知識」、「表現力」、「見識」があり、そのような「才能」を活かし、テレビ東京の「ソロモン流」と言う番組の案内人としても知られています。

「旅行読売」に掲載された内容は、「湯につかり水平線から昇る朝日に感動」と紹介されています。

「海」から立ち昇る「日の出」は、「陽が昇る」「力強さ」と「夜が明け、陽が射す様(さま)」は観(み)る者に「感動」を与え、パワー(元気)がみなぎること間違いありません。

風薫る季節に、当館は皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=477 |

|

地域情報::銚子 | 10:07 AM |