本日ご紹介するのは、地元「銚子市」の「銚子電鉄」「各駅見処紹介」その10「外川駅(とかわえき)」です。

本年5月7日(土)の当館ブログ「銚子電鉄」「各駅見処紹介」「銚子駅」からはじまった「連続」ブログ。

ついに「銚子電鉄」の「旅」も「外川駅」の紹介を残すのみとなりました。

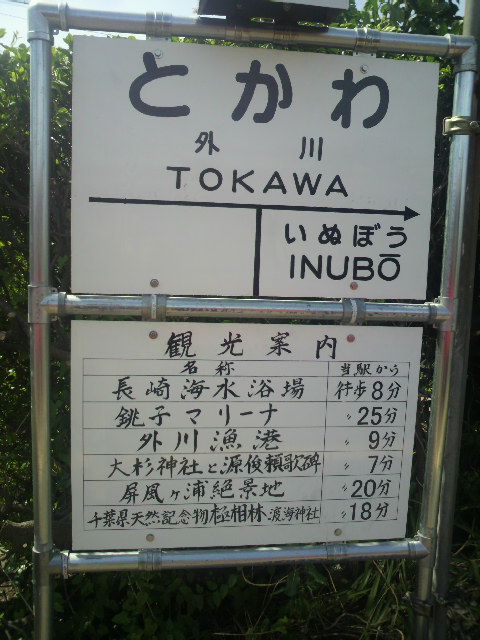

本日ご紹介する「外川駅」ですが、銚子市外川町2丁目にある「銚子電気鉄道」の「終点」の「駅」です。

「外川駅」は「単式ホーム」1面1線と「機回し線(留置線)」1線を有する「地上駅」で 、修復を繰り返しながらも「開業時」より建つ「平屋」の「木造駅舎」を有しています。

ちなみに「銚子電鉄」の「トロッコ客車」「澪つくし号」は、この駅で「電車」の付け替え作業を行っていました。

「外川駅」駅舎内の「待合室」には木製のベンチが並び、「外川集落」の「案内」などが展示され、ベンチには地元住民手作りの「座布団」が置かれています。

また「外川駅」は「駅員配置駅」でもあり、「硬券入場券」・「乗車券」、「各種鉄道グッズ」の展示および発売をしています。

「外川駅」は1923年(大正12年)7月5日に「銚子鉄道」により開業されました。

1945年(昭和20年)7月20日に空襲の被害に遭い運転休止。

同(1945年)12月3日に運転再開。

1948年(昭和23年)8月20日、社名変更により「銚子電気鉄道」の「駅」となり、2009年(平成21年)12月「デハ2000形・クハ2500形」運行対応のため、「銚子方ホーム」を延長しました。

「外川駅」は、「漁村」である「外川」の北部に位置しています。

「外川」は「江戸時代」初期に「崎山治郎右衛門」によって「外川漁港」とともに同時に開かれたもので、緩い斜面に碁盤の目状に整った区割りがされています。

(2010年12月13日のブログ参照)

「外川」の魅力は、昔懐かしい「昭和の漁村」の風景、坂道から見える「海」の情景が広がる「外川の町並み」。

近年「外川駅」からの「外川」の「まち歩き」(「さか歩き」)をされる「観光客」の皆さんが急増しています。

(2010年12月13日のブログ参照)

「外川駅」周辺の「見処」のひとつは「外川漁港」です。

「外川漁港」は、本来の用途である「漁業基地」としての他、「沖釣り」の「遊漁船」の基地で、「釣り客」向け施設が「外川漁港」周辺に軒を連ねています。

「外川漁港」で揚がる主な「魚種」は、「金目鯛」、「アカムツ」、「クロムツ」等で、特に「金目鯛」は「銚子つりきんめ」というブランド化に成功していて、「千葉県」の取り組んでいる「千葉ブランド水産物認定品」として認定されています。

(2月14日のブログ参照)

「外川漁港」は「外川駅」より徒歩8分程にあります。

また「外川漁港」前「銚子海洋研究所」では「観光客」向けに「イルカ・クジラウオッチング」(2010年12月19日のブログ参照)等のクルージングの受付をしています。

「外川」の「まち歩き」の必須のスポット「外川ミニ郷土資料館」(火・水休み 10時半〜15時半)は、「外川駅」周辺の見処のひとつです。

「外川ミニ郷土資料館」は、銚子の魅力を伝えようと、地元の有志によって場所を無償提供、資料を集めて開設された「資料館」(情報ステーション)。

「外川」の「観光地案内」や「歴史」、「外川」に上がった「貝の標本」、地元小学生の作った「壁新聞」、「銚子電気鉄道線」の「写真」などを展示し、「観光パンフレット」等を配布しています。

(入場無料)

「外川駅」より徒歩1分にあります。

「外川駅」周辺のその他の見処は、およそ10km続く断崖絶壁の海岸で「東洋のドーバー」として知られる「屏風ヶ浦(びょうぶがうら)」、ヨットなど「プレジャーボート」の帰港施設「銚子マリーナ」(2010年10月18日のブログ参照)、創祀709年(和銅2年)と言われる古社「渡海神社」(2010年12月28日のブログ参照)、「源義経伝説」の残る奇岩の景勝地「犬岩(いぬいわ)」「千騎ヶ岩(せんがいわ)」、外川の開祖「崎山治郎右衛門」の「顕彰碑」のある「大杉神社」、「長崎鼻」、「長崎海水浴場」(2010年8月15日のブログ参照)などがあります。

「銚子駅」「仲ノ町駅」「観音駅」「本銚子駅」「笠上黒生駅」「西海鹿島駅」「海鹿島駅」「君ヶ浜駅」「犬吠駅」「外川駅」とご紹介してきた「銚子電鉄」の「旅」も終点となります。

「駅」それぞれ「趣」があり「駅」と隣接した「まち」それぞれが「特色」があり、「銚子電鉄」の「ぶらり旅」は「銚子観光」の魅力が凝縮されています。

「夏休み」の「家族」の「思い出」作りに、また思い立った時の「個人旅行」、仲の良い友達との「親睦旅行」など様々なシーンで使える「銚子電鉄」の「小旅行」。

「今年の夏」は「銚子電鉄」を使った「銚子観光」にご来訪をお待ちしております。

備考

古い駅舎を持つ「外川駅」は、多くの「作品」の「ロケ地」や「モチーフ」となっています。

NHKの朝の連続テレビ小説「澪つくし」のロケ地となり、そのことを伝える看板が駅前に建っています。

またテレビドラマ「演歌の女王」、「ラストフレンズ」などのロケ地として使用されています。

「トミーテック」「建物コレクション」第8段の「駅A」は、「銚子電気鉄道」の協力を得て「外川駅」をモチーフにしているそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=586 |

|

地域情報::銚子 | 09:50 AM |