本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「香取神宮」で明日、6月30日(土)に開催されます「大祓式(おおはらえしき)」(「夏越の大祓」)です。

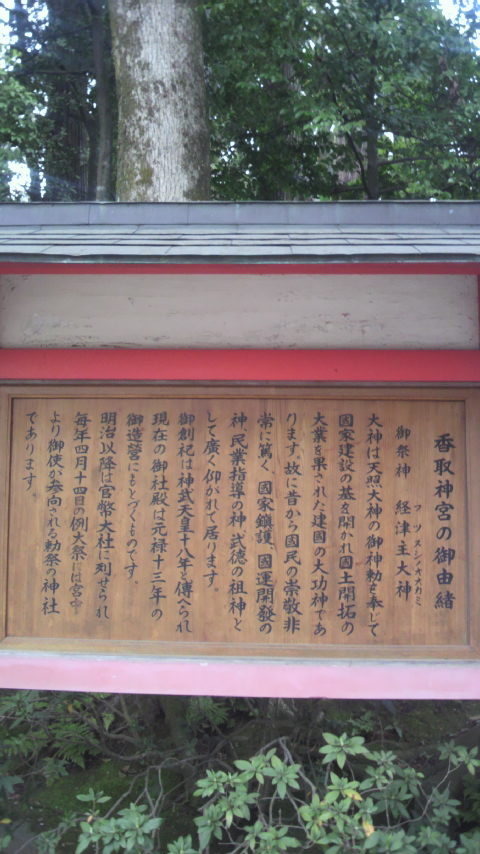

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「香取市」にある「神宮」で、「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「息栖神社」(2010年11月7日のブログ参照)とともに「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)に数えられる「神社」で、「下総国」の「一宮」です。

江戸時代の1700年に、第5代将軍「徳川綱吉」により造営された朱塗りの「楼門」と「三間社流造」の「黒漆塗り」の「拝殿」・「本殿」が特に素晴らしく、「楼門」の「扁額」は、「連合艦隊」「司令長官」として有名な「東郷平八郎」氏の「書」によるもので、「楼門」内には「大化の改新」で活躍した「藤原鎌足」の「像」が安置されています。

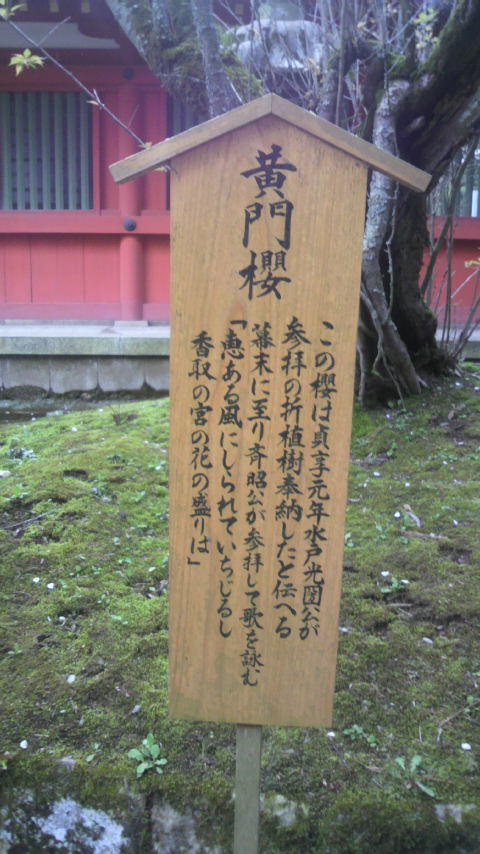

また「香取神宮」「楼門」横には、「徳川光圀」公手植えの「黄門桜」もあります。

「大祓(おおはらえ)」は、6月と12月の「晦日(みそか)」(「新暦」では6月30日と12月31日)に行われる「除災行事」です。

犯した「罪」や「穢(けが)れ」を除き去るための「祓え」の「行事」で、6月の「大祓」を「夏越の祓(なごしのはらえ)」、12月の「大祓」を「年越しの祓(としこしのはらえ)」といいます。

6月の「大祓」は「夏越神事」、「六月祓」とも呼ばれ、「夏越」は「名越」とも標記するそうです。

「行事」としての「大祓」ですが、701年の「大宝律令」によって正式な「宮中」の「年中行事」に定められました。

この日には、「朱雀門」前の「広場」に「親王」、「大臣(おおかみ)」ほか「京」(みやこ)にいる「官僚」が集まって「大祓詞」を読み上げ、「国民」の「罪」や「穢れ」を祓ったそうです。

「衣服」を毎日洗濯する「習慣」や「水」などのない時代、半年に一度、「雑菌」の繁殖し易い「夏」を前に新しい物に替える事で「疫病」を予防する意味がありました。

その後、100年ほどは盛大に行われました。

そして「応仁の乱」の頃から行われなくなりましたが、江戸時代(1691年

に再開され、次第に広まっていきました。

1971年(明治4年)の「太政官」布告にて「明治新政府」により「夏越神事」「六月祓」の「称」の「禁止」と「大宝律令」の「大祓」の「旧儀の再興」が命じられ、「全国」の「神社」で行われるようになったそうです。

戦後には「夏越神事」「六月祓」の「称」も一部では復活し、現在に至るそうです。

「夏越の祓」では多くの「神社」で「茅の輪潜り(ちのわくぐり)」が行われます。

これは、「氏子」が「茅草」で作られた「輪」の中を「左回り」、「右回り」、「左回り」と「八の字」に3回通って「穢れ」を祓うものです。

「釈日本紀」に引用された「備後国風土記」逸文にある「蘇民将来」神話では「茅の輪」を「腰」につけて「災厄」から免れたとされ、「茅」の旺盛な「生命力」が神秘的な「除災」の力を有すると考えられてきたそうです。

また「茅の輪」の「左右」に設置する「笹竹」に「願い事」を書いた「短冊」を振下げ、「七夕」に「河川」に流すといった「俗信仰」は、「書き初め」を「どんどん焼き」で焚くと「筆」が上達するといった「行事」と対応しているそうです。

「香取神宮」「大祓式」(「夏越の大祓」)は、毎年6月と12月に行われ、それぞれ「半年分」の「厄災」をお祓いします。

特に「夏の大祓」を「夏越の大祓」と呼び、古くより行われてきた「神事」だそうです。

なお、この「お祓い」の為に、6月中「香取神宮」「境内」に「茅の輪」を設け、「御案内」しているそうです。

この度(たび)「香取神宮」では、6月30日(土)に「大祓式」(「夏越(なごし)の大祓」)を行われます。

「香取神宮」「大祓式」(「夏越の大祓」)では、半年間の「罪穢れ」を祓う「茅の輪」を「拝殿」前に設置、「紙」で出来た「人形(ひとがた)」(人型)に「息」を吹きかけ、「体」をぬぐって「罪穢れ」を移し、「代わり」にお祓いしてもらう「儀式」を行うそうです。

「初穂料」は、500円で「茅の輪守り」をお分けしており、6月30日(土)の「午前中」まで受け付けています。

なお「香取神宮」「大祓式」(「夏越の大祓」)の「儀式」は、6月30日(土)の15時より斎行するそうです。

「半年間」の「罪穢れ」を祓う「神事」「香取神宮」「大祓式」(「夏越の大祓」)。

初夏のお出かけに「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「大祓式」(「夏越の大祓」)詳細

開催日時 6月30日(土) 15時

開催会場 香取神宮 香取市香取1697

問合わせ 香取神宮 0478-57-3211

備考

「大祓」「茅の輪」の「カヤ」を引き抜いて持ち帰る人が後を立ちませんが、本来は「罪」や「穢れ」・「災厄」を「カヤ」に移すことで「無病息災」を得る「風習」であり、「カヤ」を持ち帰ることは「他人」の「災厄」を「自宅」に持ち帰ることになるので「茅の輪」の「カヤ」を抜いて持ち帰るのは避けるべきだそうです。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=1175 |

|

地域情報::香取 | 06:00 PM |