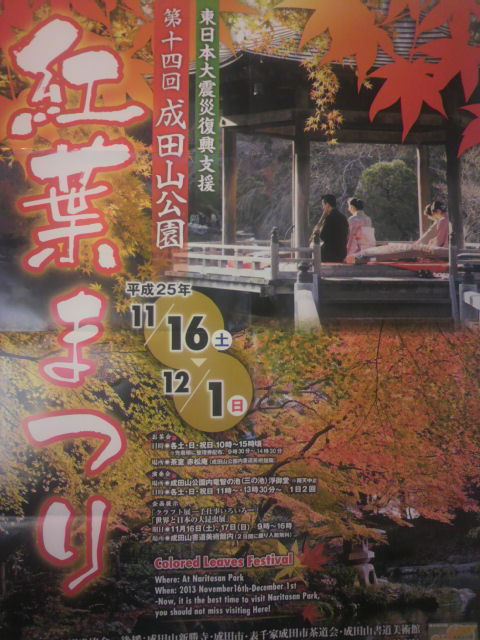

本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山公園」で11月16日(土)〜12月1日(日)の期間開催されます「第14回成田山公園紅葉(もみじ)まつり」です。

「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)は、「成田市」にある「真言宗智山派」の「寺」であり、「真言宗智山派」の「大本山」のひとつです。

「成田山新勝寺」の「御本尊」は「大聖不動明王」です。

「成田山新勝寺」は、「関東地方」では「有数」の「参詣人」を集める「著名寺院」で、「家内安全」、「交通安全」などを祈る「護摩祈祷」のために訪れる「人」も多いです。

「成田山新勝寺」は、「不動明王信仰」の「寺院」のひとつであり、「寺名」は「一般」に「成田不動」あるいは単に「成田山」と呼ばれることが多いです。

「成田山新勝寺」は、2008年(平成20年)4月に「開基1070年」を迎えました。

(正確には、「開基1068年」にあたりますが、「開基1000年祭」を1938年(昭和13年)に祝ったため、2008年を「開基1070年」としています。)

毎年「千葉県警」は「正月」の「初詣客数」を発表しており、その「数」は2006年(平成18年)では275万人、2007年(平成19年)には約290万人となっており、「明治神宮」に次ぐ「全国第2位」、「千葉県内第1位」になっています。

「成田山新勝寺」「大本堂」を更に「奥」に進んだところに「高さ」58mを誇る「荘厳」な「平和」を「象徴」する「塔」「成田山平和大塔」(2012年5月7日のブログ参照)が建っており、「塔」を見守られる様にその「眼下」に「成田山公園」(2010年11月12日のブログ参照)という「四季」を彩る「庭園」が広がっています。

「成田山公園」は「広さ」が165000平方mという「広大」な「敷地」なのですが、どのくらい広いかというと「東京ドーム」の「広さ」が46755平方mなので、大きな「東京ドーム」が「3個半」も入ってしまう程です。

「成田山公園」では「森林浴」を楽しみながら「木々」の間から差し込む「陽の光」に照らされて、「新緑」、「蝉時雨」、「紅葉」、「雪景色」といった「四季」の「表情」を感じ取ることができ、近年は「健康志向」の「ライフスタイル」が流行しており、「成田山公園」を散策(ウォーキング)される方もいらっしゃるそうです。

「成田山公園」は、上記のように「草木」や「自然」にあふれ、「仏教」の生きとし生けるもの「すべて」の「生命」を尊ぶという「思想」がくみ入れられ、「竜智の池」などの3つの「池」は「放生(ほうじょう)の場」を表わし、「公園全体」を見れば「不殺生(ふせっしょう)」を「象徴」する尊い「生命」をはぐくむ「場」となっています。

「成田山新勝寺」「境内」にある「光明堂」の近くの「階段」を下りていくと、「木立」の中から「光」が差し込んでいる「雄飛の滝」が「巨大」な「岩山」の中から「顔」を見せます。

「雄飛の滝」の「水」は、「竜智」、「竜樹」、「文殊」と名づけられた3つの「池」への「水源」となっており、「竜智の池」の中にある「浮御堂」の「周り」には「数多く」の「鯉」が泳いでおり、「手」を叩いたり「餌」をあげたりすると一斉に集まってくる「光景」が見られます。

「成田山公園」「公園内各所」には「松尾芭蕉」や「高浜虚子」など「著名」な「文人達」の「句碑」が建っており、当時の「成田」でも「俳句」や「歌」にたしなんでいた「人々」が多くいたという事を物語っており、「公園」の「自然」の中にも「様々」な「先人」の「知識」や「足跡」が残されています。

また「成田山公園」「園内」には、「成田山書道美術館」(2011年6月5日のブログ参照)があり、「成田山公園」に隣接して「成田山霊光館」、「成田山仏教図書館」などがあります。

「成田山書道美術館」の「傍ら」には「水琴窟(すいきんくつ)」と呼ばれる「不思議」な「音」が聞こえる「場所」があり、「水琴窟」からは「水滴」が「大瓶」の中に落ちて「反響」する「音」が「耳」を傾けると「名琴」のような澄んだ「音」が聞こえてくるそうです。

「成田山公園」では、「春」には「成田山梅まつり」()、「秋」には「成田山紅葉まつり」()と「四季」を楽しむ「イベント」が行われています。

「成田山公園」「公園内」には「紅白」の鮮やかな「梅の花」が咲く「梅林」、「桜の木」や「藤棚」、「クヌギ」や「ナラ」、「イチョウの木」など約250本の「古木」があり、「緑」から「赤」へと「見事」な「グラデーション」を見せる「紅葉」など「甲乙」つけがたい素晴らしい「景色」の中で行われる「箏」や「二胡」の「演奏」は「一見」の「価値」があり、「成田山梅まつり」や「成田山公園紅葉まつり」には、多くの「観光客」、「見物客」の「皆さん」で賑わいます。

「成田山公園紅葉(もみじ)まつり」は、「成田山公園」の「趣」ある「紅葉(もみじ)」を是非「皆様」に楽しんでいただこうと始められた「イベント」で、平成12年(2000年)より始められ、今年(2013年)で「14回目」を迎えます。

「成田山公園」は、旧「齋藤家夏」の「別荘」や「渋澤榮一邸」などを手がけた「庭師」、「2代目松本幾次郎」により昭和3年(1928年)に完成しました。

以来、「自然」が織り成す「四季」を通じて「変化」に富んだ、「日本庭園」ならではの「情緒」豊かな「風景」を作り出し、「野鳥」や「虫たち」の「オアシス」となるほど「自然」に近い「状態」の「公園」として幾年ものあいだ「大切」に守られてきました。

「完成」から80有余年を経て、立派に「成長」を遂げた「公園内」の「樹木」は、「枝」を広げ「葉」を茂らせて、今まさに「庭師」が思い描いた「イメージ」を実現したかのように「円熟」の時を迎えようとしています。

特に「樹木」を熟すこの「季節」は、見る「場所」を変えるたびに「赤」や「金色」の「彩り」が「微妙」に変化して、それぞれが「日本」の「秋」の「美しさ」を表現する「一服」の「絵画」を見るようで、見る「人」を飽きさせません。

「成田山公園」の「モミジ」、「クヌギ」、「ナラ」、「イチョウ」といった約250本の「樹木」の「葉」は、例年11月半ばから12月上旬に「赤」や「黄色」に色づき、「池」の「水面」に映し出された様子は雅やかで、「時間」がゆっくりと感じられ、「私達」を楽しませてくれます。

「第14回成田山公園紅葉まつり」は、11月16日(土)から12月1日(日)の期間開催される「イベント」で、「成田山公園紅葉まつり」開催期間中には様々な「催し」が行われます。

「第14回成田山公園紅葉まつり」「催し」の「内容」ですが、「お茶会」、「演奏会」、「企画展示」となっています。

「お茶会」ですが、「表千家成田市茶道会」の「協力」により行われ、「成田山書道美術館」の「隣」にある「茶室」「赤松庵(せきしょうあん)」において、「お菓子」と「抹茶」の「接待」を行うそうです。

「お茶会」「当日」は、9時30分から14時30分に「赤松庵」前において、「先着順」に「整理券」を配布するそうです。

「お茶会」詳細は下記の通りとなっています。

「お茶会」

開催時間 10時〜15時

(整理券は、赤松庵前において9時30分から14時30分に配布、整理券がなくなり次第終了)

開催場所 茶室 赤松庵(成田山書道美術館 隣)

参加費 無料(自由参加)

「お茶会」「先生」「スケジュール」

11月16日(土) 石橋宗美 先生

11月17日(日) 行方宗岑 先生

11月23日(祝・土) 八尾宗保 先生

11月24日(日) 矢澤宗文 先生

11月30日(土) 渡辺宗昌 先生

12月1日(日) 大塚宗裕 先生

「演奏会」は、「竜智の池」に浮かぶ「浮御堂(うきみどう)」にて行われます。

「演奏会」では、「竜智の池」の「水面」に浮かぶ「木の葉」や「さざ波」にまで染み入るような、「箏」・「尺八」・「二胡」などの美しい「音色」を楽しめる「催し」です。

「演奏会」の「演奏時間」は、1日2回の「演奏」となっており、11時から、13時半からとなっています。

(演奏会のスケジュールの詳細は下記の通りとなっています。)

「演奏会」「スケジュール」

11月16日(土) 二胡 王霄峰(ワン シャオフォン)

11月17日(日) 二胡 (ワン シャオフォン)

11月23日(祝・土) 箏・三絃「清翔会」、尺八「竹樹会」

11月24日(日) 箏・三絃「清翔会」、尺八「竹樹会」

11月30日(土) 箏曲 海寳幸子

12月1日(日) 二胡 王霄峰(ワン シャオフォン)

「企画展示」ですが、11月16日(土)・17日(日)に「成田山書道美術館」で開催される「催し」です。

「成田山公園紅葉まつり」では、更なる「祭り」の「定着」と「地域文化」の「振興」を図るため「特別」に、「クラフト展〜手仕事いろいろ〜」及び「世界と日本の大昆虫展」という2つの「企画展示」を平成21年(2009年)より開催しています。

「クラフト展〜手仕事いろいろ〜」ですが、「アクセサリー」、「シュガークラフト」、「染織」や「工芸品」など、「個人」や「グループ」の「クラフトクリエーター達」の「手」によって生み出される「温もり」あふれる「手作り」の「オリジナル作品」を「展示」及び「販売」するとともに、「見学」する「お客様」と「クリエーター」との「コミュニケーション」を楽しんでいただける「催し」です。

(クラフト展に関して問合わせ 成田山書道美術館 0476-24-0774)

「世界と日本の大昆虫展」ですが、「千葉県立成田西陵高校」の「地域生物研究部」の「皆様」による「昆虫展」を開催します。

「同部」では、「地域交流」と「自然」への「関心」を深めていただくために「校内」で4月から10月の「第4土曜日」10時から15時に「昆虫展」及び「蝶の生態館」を開館しています。

今回の「展示」では、「昆虫館」に「常設」展示されている「標本」や生きた「昆虫」(サタンオオカブト、マルスゾウカブトなど)が展示されるほか、楽しみながら「昆虫」に親しんでいただけるよう、「昆虫クイズ」など行われるそうです。

(昆虫展に関して問合わせ 成田西陵高校 地域生物研究部 0476-26-8111)

訪れる「人たち」に「安らぎ」を与える「自然」の「風景」が広がる「成田山公園」で開催される「恒例」の「秋」の「催し」「第14回成田山公園紅葉まつり」。

この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第14回成田山公園紅葉まつり」詳細

開催期間 11月16日(土)〜12月1日(日)

開催会場 成田山公園 成田山新勝寺内

問合わせ 成田山新勝寺 0476-22-2111

備考

「第14回成田山公園紅葉まつり」の「企画展示」が行われます「成田山書道美術館」は11月16日(土)・17日(日)の「2日間」に限り、「入館無料」となるそうです。

また「紅葉」の「色づき」が「ピーク」となる11月下旬ともなると「成田山公園紅葉まつり」には、「1日あたり」1万人を超えるとも思われるほど数多くの「お客様」で賑わうそうです。