本日二つ目にご案内するのは、近隣市「芝山町」「芝山仁王尊」「観音教寺」で4月6日(土)〜8日(月)の期間開催されます「芝山仁王尊花まつり」です。

「観音教寺」(2011年4月25日のブログ参照)は、「天台宗」の「寺院」で「正式名称」を「天應山観音教寺福聚院」です。

「観音教寺」の「創建」は奈良時代末期天応元年(781年)「光仁天皇」の「勅命」により「征東大使」・「藤原継縄」公が、「守り本尊」である「十一面観世音大菩薩」を安置した事に始まります。

中世には、「千葉氏」の「祈願所」として繁栄し、近隣に八十余宇の「子院」を置く「大寺」となります。

江戸時代になると「徳川幕府」の「庇護(ひご)」のもと、「十万石」の「格式」を持つ「伴頭拝領寺院」として「管内十州」(「関八州」に「出羽」・「陸奥」を加える)の「天台寺院」を統括しました。

また、「庶民」の間では「火事・泥棒除け」の「お仁王様」の「通称」で親しまれ、「火消し衆」や「商家」の篤い「信仰」を得て、

「江戸の商家で火事泥棒除けのお仁王様のお札を祀らないお店(たな)はない」

とまでいわれました。

「観音教寺」では、今日(こんにち)でも「一万坪」に及ぶ「境内」に「千葉県」の「県指定文化財」の「三重塔」など「七堂伽藍」が「甍」を競い、「ご利益」を求める多くの「参詣者」で賑わっています。

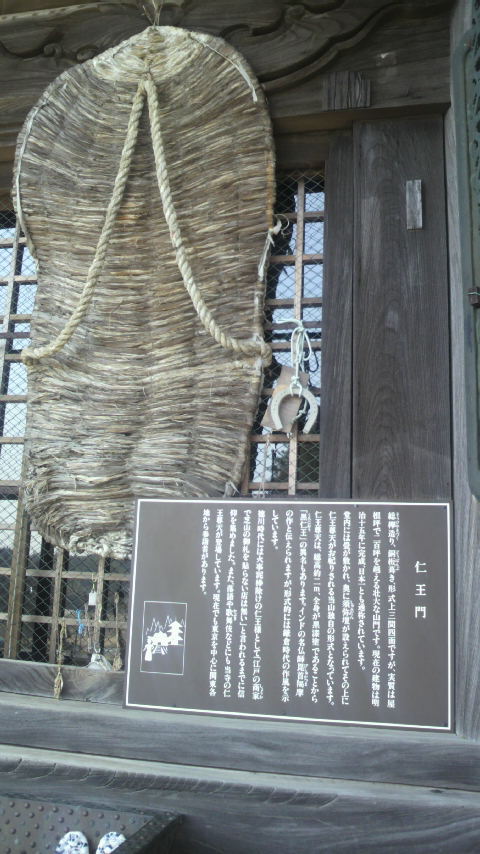

「観音教寺」では、上記のように「仁王門」に安置される「仁王尊」が「火事・泥棒除け」の「仁王尊」として知られ、「芝山仁王尊」とも呼ばれています。

「芝山仁王尊花まつり」は、「芝山仁王尊」「観音教寺」で行われる「行事」です。

「芝山仁王尊花まつり」ですが、「お釈迦様」の「誕生」を祝い、「芝山仁王尊」「観音教寺」「本堂」前に色とりどりの「花」を飾った「花御堂」を設け、「誕生仏」に「甘茶」を潅(そそ)ぐ「灌仏会」が行われるそうです。

「芝山仁王尊花まつり」期間中、「芝山仁王尊」「観音教寺」では「参詣者」の「皆様」に「甘茶」の「接待」があり、また「はにわ博物館」への「入館」が「無料」となるそうです。

「芝山」の「古刹」「芝山仁王尊」「観音教寺」で開催される「行事」「芝山仁王尊花まつり」。

この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「芝山仁王尊花まつり」詳細

開催期間 4月6日(土)〜8日(月)

開催会場 芝山仁王尊 山武郡芝山町芝山298

問合わせ 芝山仁王尊 0479-77-0004

備考

「芝山仁王尊」「観音教寺」は、「新上総国三十三観音霊場33番」(結願)の「寺」で、「上総国薬師如来霊場28番」(結願寺)、「東国花の寺百ヶ寺」(千葉16番)となっています。

| http://www.inubou.co.jp/blog/index.php?e=1611 |

|

地域情報::成田 | 06:16 PM |