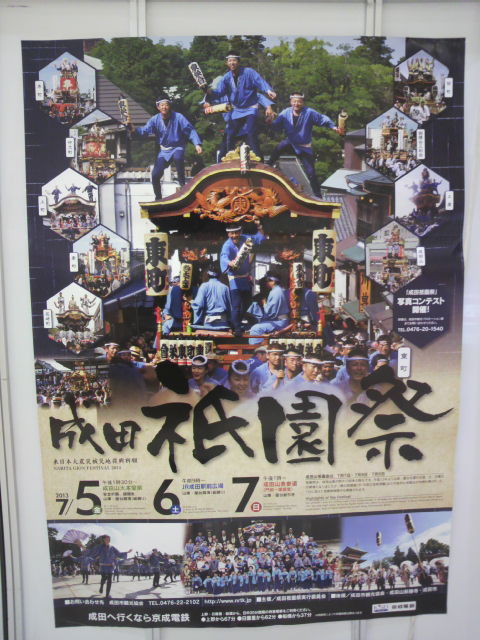

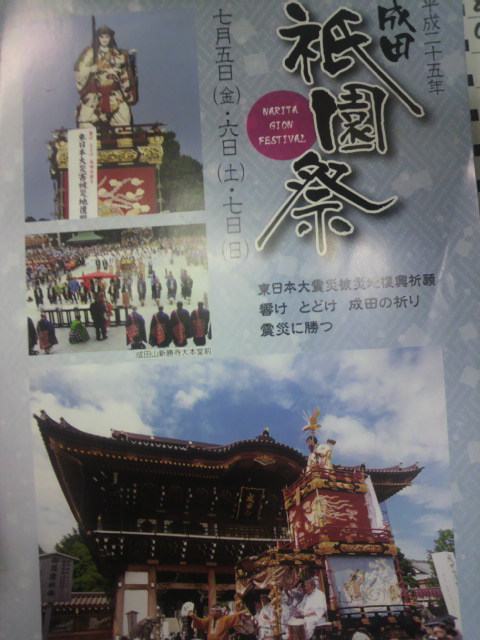

本日ご案内するのは、近隣市「成田市」「成田山新勝寺」「成田山表参道」「JR成田駅」で7月5日(金)・6日(土)・7日(日)に開催されます「平成二十五年成田祇園祭」です。

「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)は、「成田のお不動さま」の「愛称」で親しまれている「真言宗智山派」の「大本山」です。

「成田山新勝寺」は、1000年以上の「歴史」をもつ「全国有数」の「霊場」であり、「成田」を「代表」する「観光地」でもあり、「正月3が日」には約300万人、「年間」1000万人以上の「参拝客」が訪れています。

「成田山新勝寺」「開山の祖」「寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう)」は、延喜16年(918年)に生まれ、天慶3年(940年)「平将門の乱」を鎮めるため「朱雀天皇」の「勅命」により「関東」に下り、この地に「成田山」を開山されました。

「寛朝大僧正」は、「皇室」との「血縁」もある「大変」に「格」の高い「僧侶」で、後(のち)に「真言宗」初めての「大僧正」に任じられ、「成田山」の「他」にも「京都」に「遍照寺」を開山しておられます。

この度(たび)「成田市」では、「成田」に「夏」の「到来」を告げる「成田祇園祭」(2012年7月2日・2011年7月3日のブログ参照)が行われます。

「成田祇園祭」は、上記のように「成田」に「夏の訪れ」を告げる毎年約45万人の「見物客」が訪れる「成田」の「一大イベント」で、「見事」な「彫刻」や「装飾」で彩られた10台の「山車」・「屋台」と「御輿」1台が繰り出し、「3日間」にわたって「成田山表参道」やその周辺一帯を巡行します。

「成田祇園祭」は、「成田山新勝寺」の「御本尊」「不動明王」の「本地仏」である「奥之院大日如来」の「祭礼」で「五穀豊穣」・「万民豊楽」・「所願成就」を祈願する「成田山祇園会(なりたさんぎおんえ)」(2013年6月30日のブログ参照)と「成田山」周辺の「町内」が一体となり行われる「夏祭り」のことで、「成田山祇園会」に併せて「成田祇園祭」が開催されてきました。

300年の「歴史」を持つ「成田祇園祭」、もはやその「文化」は、「町内」の「人々」の「血」の中にまで引き継がれているそうです。

「お祭りが終わったその日から、来年のお祭りの日までの日数を数えて待つ」

と言われるほどに「成田の人々」は「お祭り好き」だそうで、ようやく歩けるようになった「子供」に「ロープ」を持たせると、なんと「山車」の「綱」を引っ張る「真似」をすることもあり、「成田」には昔ながらの「風景」を残した素晴らしい「街並み」がありますが、「風景」だけでなく、「人々」の中にもしっかりと「歴史」や「文化」が受け継がれています。

「成田祇園祭」で「山車・屋台」の「運行」など「祇園祭」の「主力」を担うのが「若者連」といわれる「10代」〜「30代」を中心とした「若者達」だそうです。

「町内」ごとに「若者連」の「名前」が異なり、その「若者達」を取りまとめているのが「若者頭」と呼ばれる「役職」です。

今年(2013年)の「各町内」の「若者頭」は、以下のようになっています。

「東町東栄会」

若者頭 青木 淳さん

「本町和会」

若者頭 日暮 浩平さん

「仲之町睦会」

若者頭 岡本 安里さん

「上町親和会」

若者頭 豊田 智司さん

「幸町幸若連」

若者頭 林 宏和さん

「花崎町花若連」

若者頭 村上 真哉さん

「田町東門会」

若者頭 宮田 直樹さん

「土屋青和会」

若者頭 渡邉 浩一さん

「囲護台三和会若者連」

若者頭 君島 孝之さん

「成田山交道会若者連」

若者頭 山口 昌志さん

となっています。

なお今年(2013年)の「当番町」は「東町」、「警護当番町」は「本町」だそうです。

「成田祇園祭」では、「10町内」の「山車・屋台」が登場します。

「成田祇園祭」「10町内」の「山車・屋台」ですが、「東町の屋台」、「本町の山車」、「仲之町の山車」、「上町の屋台」、「花崎町の山車」、「幸町の山車」、「田町の山車」、「土屋の山車」、「囲護台三和会の山車」、「成田山交道会の山車」となっています。

「10町内」の「山車・屋台」は以下の通りです。

「東町の屋台」

「下座連・お囃子方の名称」 「あづま下座連」

「本町の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「江戸里神楽4世萩原彦太郎社中」

「額の文字」 「勇武」 (成田山中興第15世石川照勤大僧正御直筆)

「人形の名称」 「藤原秀郷」

「仲之町の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「如月会」

「額の文字」 「妍哉得國(けんさいとくこく)」

「人形の名称」 「神武天皇」

「上町の屋台」

「下座連・お囃子方の名称」 「鳥羽下座連」

「額の文字」 「上町」(成田山中興第20世鶴見照碩大僧正御直筆)

「花崎町の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 花崎囃子連

「額の文字」 「智勇」(成田山中興第21世橋本照稔大僧正御直筆)

「人形の名称」 「八幡太郎義家」

「幸町の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「幸町下座連」

「額の文字」 「金剛」(成田山中興第21世橋本照稔大僧正御直筆)

「人形の名称」 「朱雀天皇」

「田町の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「神崎芸座連」

「額の文字」 「光明」(成田山中興第20世鶴見照碩大僧正御直筆)

「人形の名称」 「素戔鳴尊(すさのおのみこと)」

「土屋の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「土屋囃子連」

「人形の名称」 「大穴牟遅神(おおなむじのかみ)」(大国主神 おおくにぬしのみこと)

「囲護台三和会の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「囲護台下座連」

「額の文字」 「法王」(成田山中興第21世橋本照稔大僧正御直筆)

「人形の名称」 「嵯峨天皇」

「成田山交道会の山車」

「下座連・お囃子方の名称」 「都築社中」

「額の文字」 「大日」(成田山中興第20世鶴見照碩大僧正御直筆)

「人形の名称」 「日本武尊(やまとたけるのみこと)」

となっています。

「成田祇園祭」の「見処」ですが、5日(金)の「安全祈願・鏡開き」、5日(金)の「山車・屋台 競演」(総踊り)、6日(土)の「山車・屋台 競演」(総踊り)、7日(日)の「山車・屋台 総引き」、7日(日)の「御輿還御式」、7日(日)の「山車・屋台 競演」(総踊り)、「山車・屋台のライトアップ〜夜の祇園祭〜」、「手古舞」となっています。

7月5日(金)に行われる「安全祈願、鏡開き」ですが、「成田山新勝寺」「大本堂」前にて13時30分からとなっています。

「初日」に執り行われる「安全祈願」及び「鏡開き」は「成田祇園祭」の「始まり」を告げる「厳粛」な「行事」です。

7月5日(金)に行われる「山車・屋台 競演」(総踊り)ですが、「成田山新勝寺」「大本堂」前にて開催されます。

「山車・屋台 競演」ですが、「成田祇園祭」「初日」に「成田山交道会」の「若者頭」と「副頭」の「合図」で「一斉」に始まる「総踊り」で、「各町内」の「山車・屋台」が一同に終結し、「若者たち」が「お囃子」にあわせて「威勢」よく踊り、「山車・屋台」が「順」に「成田山新勝寺」「大本堂」前に出て「踊り」の「奉納」を行います。

その後、「山車・屋台」は、「町内」や「成田山表参道」へと繰り出して行くそうです。

7月6日(土)に行われる「山車・屋台 競演」(総踊り)ですが、「JR成田駅」前にて9時から開催されます。

「成田祇園祭」「中日」6日(土)、「JR成田駅」前での「総踊り」から「2日目」が「スタート」します。

「権現山」から「御輿」が進発した後、「花若連」、「若者頭」の「合図」に合わせて「一斉」に「総踊り」が始まります。

「御輿」につづき、「山車・屋台」は、「町内」や「成田山表参道」へと繰り出して行くそうです。

7月7日(日)に行われる「山車・屋台 競演」(総踊り)は、「成田山表参道」(門前〜薬師堂)にて13時30分から開催されます。

「成田祇園祭」「最終日」の7日(日)、「成田山表参道」「仲町」の「坂」を「山車・屋台」が駆け上がります。

「引き手たち」によって「山車・屋台」が「威勢」よく「一気」に「坂道」を駆け上がる様子は、「必見」だそうです。

7月7日(日)に行われる「御輿還御式」は、「成田山新勝寺」「大本堂」にて15時40分より開催されます。

「成田祇園祭」「最終日」7日(日)、15時40分から「御輿還御式」が行われ、「御輿還御式」では、「3日間」の「渡御」を終えた「御輿」を、「山車・屋台」が揃ってお出迎えするそうです。

7月7日(日)に行われる「山車・屋台 競演」(総踊り)は、「成田山新勝寺」「大本堂」にて開催されます。

「成田祇園祭」「最終日」7日(日)、「成田祇園祭」の「締めくくり」とも言える「山車・屋台 競演」(総踊り)が行われます。

「御輿還御式」後、「総踊り」が開催され、「皆様」の「声援」に応えて、「若者」が「ハツラツ」と「踊り」を披露するそうです。

「山車・屋台のライトアップ〜夜の祇園祭〜」ですが、19時を回る頃、「夜の帳(とばり)」がおりはじめると「山車・屋台」は「照明」で「ライトアップ」され、「昼間」とは違った「印象」を醸し出しながら「私達」を楽しませてくれます。

「昼間」は「比較的」「広範囲」にわたって曳き廻されていた「山車・屋台」は、「夜」になると「成田山表参道」に集結し、小気味良い「祭り囃子」にあわせて「若者達」の「掛け声」も一層「高らか」になります。

「JR成田駅」から「成田山門前」にかけての「成田山表参道」周辺は、「大勢」の「お客様」と「山車・屋台」の「往来」で凄まじい「熱気」に包み込まれます。

込み合った「成田山表参道」を曳き廻される「山車・屋台」と一緒になって、ゆっくりとした「スピード」で歩きながら「祭り」の「雰囲気」にどっぷりと浸るも良し、通り沿いの「お店」に入って、ひんやり「涼」をとりながら「成田山表参道」を行き交う「山車・屋台」を「窓越し」に眺めて「食事」と「おしゃべり」を楽しむのも良し、「夜」遅く(5日・6日は22時、7日は23時頃)まで曳き廻される10台の「山車・屋台」、そして「祭り」の「雰囲気」を充分に堪能できるそうです。

「手古舞」ですが、「シャン、シャン、シャン。」と「祭り囃子」の「音色」と共に「錫杖」を叩く「音」が聞こえてくると「手古舞」の「登場」だそうです。

昔は「芸者衆」や「婚礼前」の「女性」がつとめていましたが、昨今は小学校の「子供達」がつとめています。

「着物」に「伊勢袴」、「足袋(たび)」と「草履(ぞうり)」を履き、「背中」には「花笠」をつけ、「手」に持った「錫杖」を鳴らしながら「山車」や「屋台」を先導します。

「手古舞」の「衣装」は、「若者連」の「祭り半てん」や「扇子(せんす)」と同様、「各町内」によって「色」や「デザイン」が様々だそうです。

「成田のお不動さま」「成田山新勝寺」、「成田」の「門前町」「成田山表参道」、「成田」の「表玄関」「JR成田駅」で開催される「夏」の「訪れ」を告げる「成田」の「一大イベント」「平成二十五年成田祇園祭」。

この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「平成二十五年成田祇園祭」詳細

開催期間 7月5日(金)・6日(土)・7日(日)

開催会場 成田山新勝寺 成田山表参道 JR成田駅

問合わせ (社)成田市観光協会 0476-22-2102

備考

「平成二十五年成田祇園祭」の「期間中」は、「成田山新勝寺」周辺の「道路」で「交通規制」が実施されます。

「交通規制区域」は「JR成田駅」〜、「薬師堂」〜、「山崎眼科」〜、「多津美」〜、「信徒会館」〜となっています。

詳しくは「FEEL成田」の「HP」をご参照下さい。