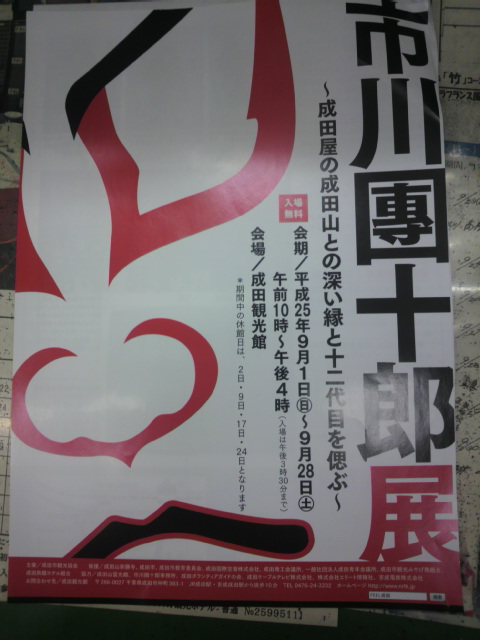

本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田観光館」で9月1日(日)〜9月28日(土)の期間開催されます「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」です。

「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)は、「成田のお不動さま」の「愛称」で親しまれている「真言宗智山派」の「大本山」です。

「成田山新勝寺」は、1000年以上の「歴史」をもつ「全国有数」の「霊場」で、「成田」を代表する「観光地」でもあり、「正月3が日」には約300万人、「年間」約1000万人以上の「参拝客」が訪れます。

「成田山新勝寺」「開山の祖」「寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう)」は、延喜16年(918年)に生まれ、天慶3年(940年)「平将門の乱」を鎮めるため「朱雀天皇」の「勅命」により「関東」に下り、この地に「成田山新勝寺」を開山されました。

「寛朝大僧正」は、「皇室」との「血縁」もある「大変」に「格」の高い「僧侶」で、後に「真言宗」初めての「大僧正」に任じられ、「成田山」の「他」にも「京都」に「遍照寺」を開山しておられます。

「寛朝大僧正」は、当時としては「第一級」の「文化人」で「芸事」にも秀で、「東密声明」の「中興の祖」とも言われています。

「声明(しょうみょう)」とは「日本」の「伝統芸能」のひとつで、「仏典」に「節」をつけて唄え、「儀式」に用いられる「宗教音楽」のことです。

「寛朝大僧正」は、「空海」が伝えたものを「基礎」とした、「真言声明」の「作曲」・「整備」につとめたと言われています。

「芸事」に「造詣」の深い「寛朝大僧正」に「縁」あってか、「成田山新勝寺」は「歌舞伎」とも大変深い「つながり」があります。

「歌舞伎」の「市川宗家」の「屋号」は、「成田屋」で、この「成田」は、実は「成田山」の「成田」が「ルーツ」なのだそうです。

「初代市川團十郎丈」の「父親」は、現在の「成田市」「幡谷」出身で、「初代團十郎丈」は、「子宝」に恵まれず、「成田山」で祈願したところ「願い」が叶って「2代目」を授かったのを大変喜んで「屋号」を「成田屋」としたと言われています。

江戸時代末期、寛政・天保年間の頃、「庶民」の「娯楽」である「歌舞伎」にも「制限」が加えられ、「江戸」を追放された「七代目」は「成田山」に程近い「延命院」に「身」を寄せたそうです。

現在では、この「延命院」跡は「成田山表参道」を行き交う「参拝客」が「腰」をおろして休める「ポケットパーク」として整備されています。

以来、現在の「十二代目」に至るまで「市川宗家」と「成田山新勝寺」は大変深い「縁」で結ばれており、「市川宗家一門」は「節目節目」に「成田山」の「参拝」を続けてきたそうです。

「成田山新勝寺」では、「市川宗家」が奉納した「品々」を、「寺宝」として大切に保管しているそうです。

「市川團十郎」(新字体・団十郎)は、「歌舞伎役者」の「名跡」で、「屋号」は「成田屋」、「定紋」は「三升(みます)」、「替紋」は「杏葉牡丹(ぎょようぼたん)」、「役者文様」は「釜輪ぬ(かまわぬ)」です。

「市川團十郎家」は「歌舞伎」の「市川流」の「家元」であり、「歌舞伎」の「市川一門」の「宗家」でもあります。

その長い「歴史」と数々の「事績」から、「市川團十郎」は「歌舞伎役者」の「名跡」のなかでも最も「権威」のある「名」とみなされています。

「團十郎」と「関わり」の深い「名跡」に「市川海老蔵」があります。

「前期」の「市川團十郎」には「團十郎」→「海老蔵」と襲名する「例」が目立ち、「後期」にはこれが逆転して「海老蔵」→「團十郎」と襲名する「例」が目立つようになっています。

「先代」の「十二代目市川團十郎丈」が最初に襲名したのが「市川新之助」、その子で「当代」の「市川海老蔵」が最初に襲名したのも「市川新之助」であったため、「市川宗家」では「新之助」→「海老蔵」→「團十郎」と襲名するのが「通例」だと誤解されがちですが、実際にかつて「新之助」を名乗った者がのちに「團十郎」を襲名したのは、この「十二代目」の他には「七代目」と「八代目」があるのみです。

なお「團十郎」の「名跡」はその「圧倒的」な「存在感」とは裏腹に、「代々」のうち「半数」は何らかの形で「非業」な「最期」を遂げられていることでも知られているそうです。

すなわち、「初代」は「舞台上」で「共演」の「役者」によって刺殺され(満44歳)、「三代目」は「公演先」の「大坂」で「病」を得て「江戸」には戻ったものの「2か月後」に死去(満21歳)、「六代目」は「風邪」をこじらせて急死(満21歳)、「八代目」は「公演先」の「大坂」で「謎」の「自殺」を遂げ(満31歳)、「十一代目」は「團十郎襲名後」わずか「3年半」で病死(満56歳)、そして「十二代目」が「9年間」に及ぶ「壮絶」な「闘病」もむなしく力尽きたことは「記憶」に新しく(満66歳)、「代々」の「墓」は「青山霊園」にあるそうです。

「成田観光館」は、「成田山新勝寺」の「表参道」沿いにある「成田」の「観光情報」を紹介する「観光情報館」です。

「成田観光館」の「入口」には「ポケットパーク」があり、「観光」の「合間」にゆったりと「休憩」することが出来ます。

「成田観光館」「館内」は「1階」に「観光情報コーナー」があり、「成田市内」の「観光スポット」をわかりやすく紹介しています。

また「成田観光館」「2階」からは「成田祇園祭」()で実際に曳き廻される「豪華絢爛」な「山車」を見学することができ、「勇壮」な「お祭り」に思いを馳せることが出来ます。

「成田観光館」「3階」の「展示室」では様々な「展示」を行います。

「成田観光館」では、「1階」の「ご案内カウンター」で「専門職員」に「成田」の「観光情報」を尋ねることができます。

「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」は、今年(2013年)の2月に急逝されました「第十二代市川團十郎丈」を偲んで「(社)成田市観光協会」主催で開催される「展示会」です。

上記のように「市川宗家」と「成田山新勝寺」、「成田市」との「ご縁」は、「初代團十郎丈」以来300余年にわたる、深い「不動尊信仰」によって結ばれ、数多くの「不動明王霊験記」を上演されるなど、今日に至るまで連綿と継承されています。

殊に「第十二代團十郎丈」には、「團十郎襲名奉告お練り」や「成田山開基記念」の「御開帳」や「特別行事」に併せて、その都度「奉賛のお練り」や「成田山大本堂」前での「奉納演舞」を開催しており、「成田」の「人々」とも深い「縁」で結ばれています。

「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」では、「成田山新勝寺」所蔵の「ゆかり」の「品々」を通して、「歴代團十郎」との深い「縁」を鑑賞できる「展示会」となっているそうです。

「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」では、「成田山新勝寺」所蔵の「歴代團十郎」の「ゆかり」の「品々」が展示されます。

「見どころ」は、「十一代目團十郎」が「舞台」で着用し、「成田山」に奉納した「勧進帳弁慶」の「衣装」だそうです。

「勧進帳弁慶」の「衣装」には、「成田山御本尊不動明王」を表す「カンマン」という「梵字」が「衣装」に配され、この「梵字」は「成田山新勝寺」の「御護摩札」にもしたためられており、「成田屋」「市川宗家」の篤い「不動信仰」をうかがい知ることができます。

また江戸時代に作成された「浮世絵」の数々の「展示」され、「市川家」の「歌舞伎十八番」、「ゆかり」の「浮世絵」も展示され、「浮世絵」を愛でながら、「お家芸」「歌舞伎十八番巡り」を楽しめるそうです。

また「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」では、「写真パネルでみる團十郎丈」と題し「写真パネル展」も展示されます。

「十二代目市川團十郎」も「成田山新勝寺」の様々な「節目」に参詣され、多くの「思い出」を残されており、「市川宗家」に伝わる「成田山」への「感謝の心」を、現在の「人達」に「歌舞伎」を通して伝えることで「成田山」を支えてくれたそうです。

「華」があり「豪快」で「骨太」な「芸」で多くの「人々」を魅了した「十二代目市川團十郎」は、「歌舞伎会」の「大看板」「成田屋」の「屋号」と共に「成田」の「名声」を高めていただいた「功績」に感謝し、「成田山」に残る「写真」とともに、「十二代目市川團十郎」の「在りし日」の「姿」を振り返るそうです。

「成田」の「観光情報」の「発信」している「成田観光館」で行われる「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」。

この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」詳細

開催期間 9月1日(日)〜9月28日(土)

開催会場 成田観光館 成田市仲町383-1

開館時間 10時〜16時 (入場は15時半まで)

入場料 無料

問合わせ 成田観光館 0476-24-3232

備考

「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」が開催される「成田観光館」の「休館日」ですが、期間中は9月2日(月)・9日(月)・17日(火)・24日(月)となっています。

「市川團十郎展〜成田屋の成田山との深い縁と十二代目を偲ぶ〜」では、「成田山開基1070年祭記念大開帳」での、「十二代目市川團十郎丈」と「十一代目市川海老蔵丈」の「奉納演舞」が「ビデオ上映」されるそうです。