本日ご紹介するのは、近隣市「多古町」「あじさい公園」で4月27日(日)に開催されます「第11回多古町なのはな祭り」です。

「多古町」は、「香取郡」にある「まち」で「下総台地」(北総台地)(2012年7月10日のブログ参照)と「九十九里平野」(2012年7月6日のブログ参照)に挟まれ、「まち」の「中心部」を「九十九里平野」「最大」の「河川」「栗山川」(2012年2月18日のブログ参照)が流れており、「西」は「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)に接しています。

「多古町」に隣接する「自治体」ですが、「匝瑳市」、「香取市」、「成田市」、「山武郡」「芝山町」、「山武郡」「横芝光町」と接しています。

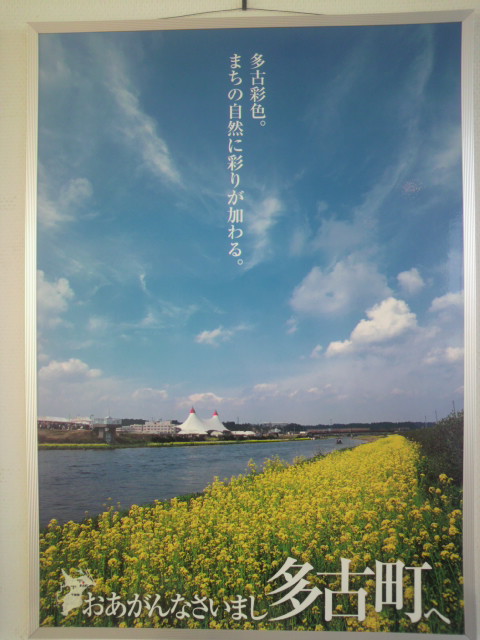

「多古町」の「見どころ」ですが、「四季折々」の「花」が咲く「あじさい遊歩道」(2012年6月4日のブログ参照)や、上記のように「多古町」の「中心部」を流れる「栗山川」などがあげられ、「人々」の「生活」に「潤い」と多くの「恵み」を与える「自然」がいっぱいの「まち」となっており、豊かな溢れる「緑」に囲まれた「由緒」ある「寺院」、「伝統」を継承し続けられる「活気」のある「まつり」などがあげられます。

その中でも、「あじさい遊歩道」は、「春」には「菜の花」、「初夏」には「一万株」の「あじさい」の「花」、「秋」には「コスモス」が咲き乱れる素晴らしい「花」の「観賞スポット」として知られています。

「多古町あじさい公園」は、「多古町」の「人気スポット」「道の駅多古あじさい館」(2011年12月24日のブログ参照)に隣接する「公園」で、「菜の花」、「あじさい」、「コスモス」などの「季節の花」が「栗山川」沿いの「遊歩道」を美しく彩ることで知られており、「多古町民」の「憩いの場」となっています。

「栗山川」の「ほとり」にあり、「多古町あじさい公園」に隣接している「道の駅多古あじさい館」では、「全国的」に「有名」な「ブランド米」「多古米」(2012年9月16日のブログ参照)はもちろん、「多古町」の「特産品」「大和芋」(2012年9月24日のブログ参照)等、「農家直送」の「野菜」や「お土産物」を販売しています。

「多古町あじさい公園」周辺では、「春」になると「一面」に広がる「菜の花畑」は「壮観」で、「菜の花畑」は、「多古町」の「代表的」な「春の風物詩」となっています。

「千葉県」の「県の花」でもある「菜の花」が咲き誇る「多古町あじさい公園」では、「毎年」「菜の花」を「テーマ」にした「お祭り」「多古町なのはな祭り」(2013年4月16日・2012年4月19日・のブログ参照)が行われています。

「多古町なのはな祭り」は、「多古町」の「春の訪れ」を告げる「恒例」の「イベント」で、今年(2014年)で「11回目」を数える「まつり」です。

「第11回多古町なのはな祭り」は、のどかな「田園風景」の中、「栗山川」「両岸」に延びる「菜の花ロード」と「会場」「一面」の「フリーマーケット」が「見どころ」の「イベント」です。

今年の「第11回多古町なのはな祭り」では、「道の駅多古あじさい館」と「タイアップ」し、「道の駅多古あじさい館」で使える「クーポン券」が当たる「春の福引抽選会」や「なのはな祭り」「当日」「限定」の「大ビンゴ大会」など、「道の駅多古あじさい館」にもお楽しみがいっぱいとなっており、「なのはな祭り会場」と「道の駅多古あじさい館」「館内」を巡りながら、1日ゆったりできるそうです。

「第11回多古町なのはな祭り」の「イベント内容」ですが、「菜の花料理無料配布」、「菜の花の摘み取り」、「菜の花の押し花体験コーナー」、「昔の遊び体験コーナー」、「なのはなフリーマーケット」、「むかし遊び体験コーナー」、「駄菓子の取り放題」、「多古高校お祭りコーナー」、「春の福引抽選会」、「道の駅主催!大ビンゴ大会」、「ステージイベント」となっています。

「菜の花料理無料配布」は、「本部テント」で11時頃から行われ、「多古町保険推進員」の「皆さん」が「ご来場」の「皆さん」のために「旬の味」「春の味覚」「菜の花」を使った「春らしさ」と「おいしさ」を満喫でくる「料理」を「無料配布」するそうです。

「菜の花料理無料配布」ですが、「数量限定」で行われますので、お早めにお立ち寄り下さい。

「菜の花の摘み取り」は、「道の駅多古あじさい館」周辺に咲く「菜の花」の「摘み取り」です。

「菜の花の摘み取り」の「摘み取り料金」は「無料」で、「イベント当日」以外も「菜の花狩り」が「開花期間中」いつでも「自由」にできるそうです。

「菜の花の押し花体験コーナー」は、「16番テント」で9時から15時まで行われ、「菜の花」を使った「押し花」ができる「コーナー」です。

「菜の花の押し花体験コーナー」ですが、「押し花サークル」「道ばたの詩」の「メンバー」が「丁寧」に教えてくれ、「押し花」を使って「自分だけアイテム作り」に「無料」にチャレンジできます。

「昔の遊び体験コーナー」は、「20番テント」で9時から15時まで行われ、「竹細工」や「紙細工」など、「昔」なつかしい「遊び」が体験できる「コーナー」です。

「むかし遊び体験コーナー」では、上記のように「なつかしい昔の遊び」を「まちづくりテラスの会」の「メンバー」が「無料」でレクチャーします。

「駄菓子の取り放題」は、「ステージ」にて14時40分頃行われ、「ステージ」から「お菓子」をばらまきます。

「駄菓子の取り放題」の「駄菓子」には「当たり付の駄菓子」もあり、「TDL親子ペアチケット」が当たるそうです。

「なのはなフリーマーケット」は、「イベント会場一面」に広がる「フリーマーケット」で、ほのぼの「空間」の中、「一般」の「方々」が「家庭」の「不用品」などを持ち寄って販売しています。

「多古高校お祭りコーナー」ですが、「19番テント」で9時から15時まで行われ、「元気」いっぱいの「多古高校生たち」による「縁日風屋台コーナー」です。

「多古高校お祭りコーナー」では、「ヘリウム風船」が「無料配布」され、「金魚すくい」、「キャラすくい」、「水ヨーヨー」、「わたアメ(綿菓子)」を「縁日風」の「ワンコインコーナー」として100円で販売します。

「春の福引抽選会」「道の駅多古あじさい館」で9時から15時まで行われ、「道の駅」でのみ「お買い物」1000円毎に1回、「道の駅」で使える「お買い物クーポン券」(1000円、2000円、3000円 合計50本)があたる「福引」に挑戦できます。

「福引会場」は、「道の駅多古あじさい館」となりますので、ご注意下さい。

「道の駅主催!大ビンゴ大会」は、「道の駅多古あじさい館」で12時と15時に「計」2回行われ、共に「先着」150名限定で実施されます。

「道の駅主催!大ビンゴ大会」「」「道の駅」で使える「お買い物クーポン券」(1000円、2000円、3000円 合計50本)があたる「福引」に挑戦できます。

「道の駅主催!大ビンゴ大会」には、楽しみいっぱいの「景品」を多数用意してお待ちしているそうです。

「ステージイベント」ですが、「ステージ」で9時から15時まで行われ、下記の通りの「ステージスケジュール」となっています。

9時00分〜10時00分 わせがく高等学校軽音楽部

1年生の頃から参加して、この春からは3年生「放課後フリータイム」!若くポップなパワーでお祭りを盛りあげていただきます。

10時10分〜10時30分 算数犬 マル

四則演算ができるという天才犬?の登場です。多古町のワンちゃんはとっても頭が良いのです…たぶん。

10時30分〜11時00分 EXOTICGARDEN

妖艶なベリーダンスで会場を盛り上げます!いろんなイベントに参加しているので実力はおりがみつき!?

11時00分〜11時20分 社会福祉会議サポートチーム ひまわりの輪

昨年の1月に結成。普段はわぁーか・ちぃーとでのイベントを企画を行っている団体さんです。多古まいまい音頭を披露してくれます。

11時20分〜12時00分 ACT

旭市のよさこいチームです。笑顔・元気・力強さ一杯に踊ります。

12時00分〜12時30分 錦照会

多古町のイベントに必ず参加している舞踏団体。ふつーの日本舞踏とは一味ちがう新舞踏を見せてくれます。

12時30分〜12時50分 PRタイム

道の駅や多古町のPRタイム!!

12時50分〜13時30分 ALL DANCE CREATOR

小学生中心のキッズダンスサークル!キッズたちによるジャズダンスやヒップホップダンスをお楽しみください!!

13時30分〜14時00分 舞桜龍舞人

よさこいが大好き・踊ることが大好き・楽しんでもらうことが大好き!愛をこめて踊ります。

14時00分〜15時00分 環境戦士3R&駄菓子取り放題

環境戦士3Rがステージから駄菓子を大盤振舞!会場の子どもたちは全員袋をもってステージに集合だ!

「第11回多古町なのはな祭り」に出店される「出展者」は下記の通りです。

イベント本部

釜屋支店のごはんや

(有)釜屋食堂

たべきょ

Fショウ

PREMIER

多古町朝市組合

悠久

寿

コーヒーくろねこ舎

かしの木園

まごころ弁当

★☆悠モア★☆

ひかり学園

ラサランカ

プリュデコル

焼鳥専科

ふるさと産品研究所

かしの木園(就労継続)

Kene:s Diner

第2ひかり学園

焼肉 明日美

楽健法

押し花無料体験コーナー

あした葉カイロフミラクティック

ふうせんオヤジのおもちゃ屋さん

土井清商店

多古高校お祭りコーナー

むかし遊び体験コーナー

高田キッチンガーデン

逸石屋

渡辺商店

移動交番

「第11回多古町なのはな祭り」の「催し物」や「イベント内容」につきましては、「予告」なく「変更」する場合があるそうですのでご注意下さい。

「四季折々」の「花」が咲き誇る「多古町民」の「憩いの場」「多古町あじさい公園」で開催される「春」の「恒例」「人気イベント」「第11回多古町なのはな祭り」。

この機会に「多古町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第11回多古町なのはな祭り」詳細

開催日時 4月27日(日) 9時〜15時

開催会場 あじさい公園 香取郡多古町多古1069-1

問合わせ 多古町なのはな祭り事務局 0479-76-5404

備考

「第11回多古町なのはな祭り」ですが、「雨天」の場合は「中止」となるそうです。