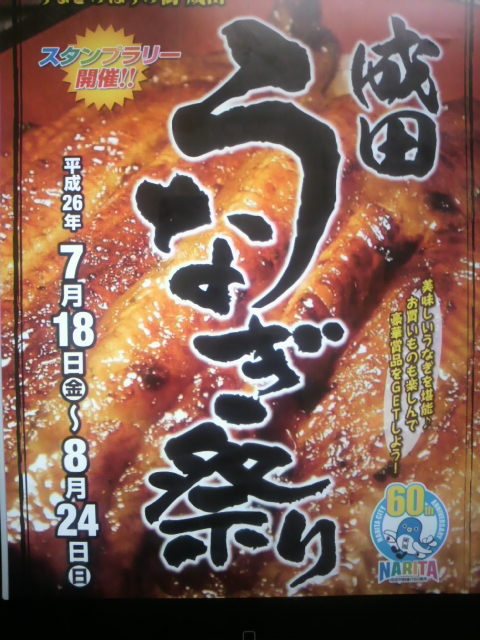

本日ご紹介するのは、近隣市「成田市」「成田市内」「各所」で7月18日(金)〜8月24日(日)の期間開催されます「平成26年成田うなぎ祭り」です。

「成田市」は、「面積」約214平方km、「人口」は131564人(平成26年6月末日現在)、「千葉県」の「北部中央」に位置する「中核都市」です。

「成田市」の「北」はとうとうと流れる「坂東太郎」・「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)を隔てて「茨城県」と接し、「西」は「県立自然公園」に指定されている「印旛沼」(2011年2月23日のブログ参照)、「東」は「香取市」と接しています。

「成田市」の「西側」には「根木名川」、「東側」には「大須賀川」が流れ、それらを取り囲むように「広大」な「水田地帯」や「肥沃(ひよく)」な「北総台地」(下総台地)(2012年7月10日のブログ参照)の「畑地帯」が広がっています。

「成田市」の「北部」から「東部」にかけての「丘陵地」には「工業団地」や「ゴルフ場」が点在し、「南」には「日本の空の玄関口」(WORLD SKY GATE)・「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)があります。

また「成田市」の「中心部」である「成田地区」は1000年以上の「歴史」がある「成田山新勝寺」(2010年11月14日・15日・16日のブログ参照)の「門前町」として栄え、毎年多くの「参拝客」で賑わいます。

また「成田市内」にはほかにも数多くの「寺社」が点在しており、豊かな「水」と「緑」に囲まれ「伝統的」な「姿」と「国際的」な「姿」が「融和」した「都市」です。

「成田」はなぜ「うなぎ」「料理店」が多い「由来」ですが、下記の通りとなっています。

「成田とうなぎ」

成田とうなぎには、古くから深い結びつきがあります。

成田市の西方に広がる印旛沼は川魚をはじめとする自然の恵みの宝庫で、その中でも栄養豊富なうなぎ料理は、この地域に住む人々に馴染みの食材として定着していました。

そして元禄時代になって人々の生活が豊かになると成田詣が盛んになり、成田は江戸から行かれる行楽地として大いに繁栄しました。

門前町の店々では、江戸でうなぎ人気の高まりとともに、特に夏場にはうなぎ料理でお客様をおもてなしし喜ばれました。

この名残で、成田山周辺を中心に成田市内にはうなぎ料理を出すお店が今でも数多くあるのです。

距離800m、徒歩約15分の成田山表参道には古くからの旅館や料理店が軒を連ね、このうち約60店がうなぎ料理をメニューにしています。

これだけの密度でうなぎ屋さんが集まっている全国的にも珍しい土地柄の成田は、実は「うなぎの街」なのです。

(「成田市観光協会オフィシャルサイト」「FEEL成田」HP参照)

「成田のうなぎ」には上記のような古くから伝わる「由来」があり、現代のように「養殖」が盛んになり、どこでも「うなぎ」が「手」に入るようになる遥か前からこの「地域」に住む「人々」は、「自然の恵み」の「宝庫」である「印旛沼」で獲れた「川魚料理」を食べており、中でも「栄養価」の高い「うなぎ料理」は、広くこの「地域」の「食文化」として定着していました。

「成田のうなぎ」を流行らせた「人物」ですが、元禄時代に活躍し「大人気」を博した「初代市川團十郎」氏で、その「父親」が「成田出身」だったこともあり、「成田」の「名前」が「江戸中」に広まったそうです。

そして、「絢爛豪華(けんらんごうか)」な元禄年間になると「市民生活」が豊かになり、「成田詣」(「成田山新勝寺」へお参りすること)と言われるように「江戸」から行ける「行楽地」として「成田」(成田山)は繁栄しました。

「成田のうなぎ」で知られている「成田市」では、毎年「夏」の「土用の丑の日」に合わせて「成田市」「各所」を「会場」に「成田うなぎ祭り」(2013年7月22日・2012年7月7日・2011年7月17日のブログ参照)が開催されています。

今年(2014年)で「10回目」を迎える「成田うなぎ祭り」ですが、「成田市内」で「うなぎ料理」を提供している「店舗」が参加している「イベント」で、「うなぎ」を使った「料理」や「デザート」を味わうことができるそうです。

「成田うなぎ祭り」の「楽しみ方」ですが、「うなぎ料理」を扱うそれぞれの「店」の「秘伝の味」を味わうことや、「天ぷら屋」の「うなぎ」、「寿司屋」の「うなぎ」、「蕎麦屋(そばや)」の「うなぎ」、「ホテル・旅館」の「うなぎ」など「色々」あることがあり、他では味わえない「成田のうなぎ」の「味比べ」が楽しめます。

「成田うなぎ祭り」で味わえる「主」な「うなぎ料理」ですが、下記の通りとなっています。

うなぎ蒲焼き

うなぎ白焼き

鰻丼

鰻重

うな寿し

うな雑炊

えな茶漬け

うな玉丼

うなぎ天ぷら

う巻玉子

うざく(うなぎ酢の物)

肝焼

肝佃煮

うなぎかぶと煮

骨せんべい

うなぎ甘露煮

「平成26年成田うなぎ祭り」ですが、7月18日(金)から8月24日(日)の「38日間」にわたり行われ、「成田市内各所」「95店舗」が参加する「スタンプラリー」を開催するそうです。

「平成26年成田うなぎ祭り」に「参加」するのは「飲食店」とは限らずに、「成田山表参道」の「物販店」、「土産物店」、「成田山表参道」以外の「物販店」や「ホテル」そして「市場」でも、「成田うなぎ祭りスタンプラリー」に参加できるそうです。

「成田うなぎ祭りスタンプラリー」の「応募方法」ですが、下記の通りとなっています。

「平成26年成田うなぎ祭り」「各参加店」・「成田観光館」・「成田市観光案内所」にて配布している「スタンプラリーカード」に、「成田うなぎ祭り抽選会」の「応募券」があり、「成田うなぎ祭り」「期間中」に「参加店」で1000円以上「お食事」、「お買い上げ」の際に「スタンプ」を1個「押印」し、「スタンプ」を3個集めて「応募」、尚「期間中」に「色々」な「店舗」を利用してもらいたいので、「スタンプ」の「押印」は「1店舗」につき「最大」2個までとなっています。

「2店舗」以上で集めた「スタンプ」が3個になりましたら、「スタンプラリーカード」(応募券)に「住所」・「名前」・「TEL」及び「希望景品欄」に「必要事項」を記入し、3個目の「スタンプ」を押印した「店舗」にて「スタンプラリーカード」を預けます(渡します)。

「平成26年成田うなぎ祭り」の「豪華景品」の「当選者数」ですが、「総勢」156名(Wチャンス特別賞含む)となっており、下記の通りとなっています。

「A賞」 ANA旅行券20万円分 (1名)

ANAグループの豊富な旅行商品から、ホテルやお買い物など利用できるANA旅行券、成田国際空港を発着するANA便を利用の際、ANAラウンジを利用できる特典を用意。

「B賞」 成田周辺ホテル及び旅館ペア宿泊券 (17名)

ホテルは1泊朝食付、旅館は1泊2食付のペア宿泊券、施設は選べません。

成田ビューホテル

成田東武ホテルエアポート

ホテル日航成田

成田エアポートレストハウス

ラディソンホテル成田

成田エクセルホテル東急

ANAクラウンプラザホテル成田

成田菊水ホテル

成田U-シティホテル

ヒルトン成田

マロウドインターナショナルホテル成田

インターナショナルガーデンホテル成田

メルキュールホテル成田

東横INN成田空港

リッチモンドホテル成田

センターホテル成田

成田山山門旅館若松本店

「C賞」 成田の料理店お食事券 (42名)

参加店舗名のみ表記、内容は、FEEL成田HPを参照下さい。

橘鮨

シャルル フレンチ ル・タンドール

ドライブイン海老屋

江戸っ子寿司 参道本店

菊屋

多津美

下田康生堂 ぱん茶屋

近江屋

印旛沼漁協直営水産センター(2011年3月4日のブログ参照)

川豊本店

川豊西口館

川豊別館

鰻福亭

三はし

國之家

和風レストラン綿谷

駿河屋

「D賞」 成田の名産品 (60名)

参加店舗名のみ表記、内容は、FEEL成田HPを参照下さい。

竹・木・籐製品 藤倉商店

(株)和光物産商会

なごみの米屋總本店(2011年1月25日のブログ参照)

みやた駐車場

(株)石川物産

鷹匠本店

日本空港ビルデング(株)

(株)藤屋

旅の駅 米屋観光センター

成田ゆめ牧場(2012年5月12日・2010年8月24日のブログ参照)

なるげや陶器店

川村佐平治商店

高橋水産

長谷川呉服店

又兵衛

蔵元グルメ 鍋屋源五右衛門

「E賞」 成田市市制施行60周年記念特別賞・うなりくんグッズ (6名)

成田市制施行60周年を記念し、大人気「成田市観光マスコットキャラクター」「うなりくん」(2013年1月3日・2011年1月15日のブログ参照)の「グッズ」

「特別賞」 (30名)

A〜E賞をハズレても、Wチャンスで、ハズレてしまったすべての応募者の中から抽選するそうです。

参加組合・企業・施設名のみ表記、内容は、FEEL成田HPを参照下さい。

成田旅館ホテル組合

成田HUMAXシネマズ

(有)滑川屋

イオンモール(株)

酒々井プレミアム・アウトレット(2013年4月19日のブログ参照)

運動の森自然公園成田エアポートコース(2011年6月6日のブログ参照)

成田国際空港(株)

なお「平成26年成田うなぎ祭り」「抽選日」ですが、9月18日(木)に行われ、「平成26年成田うなぎ祭り」「当選者発表」ですが、「抽選結果」は、「成田市観光協会オフィシャルホームページ」「FEEL成田」ページ上にて掲載しているそうです。

なお「平成26年成田うなぎ祭り」「当選者」には「直接」連絡されるそうです。

「うなぎ」と結びつきが深い「成田」で行われる「人気」の「うなぎ」の「お店めぐりイベント」「平成26年成田うなぎ祭り」。

この機会に「成田市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「平成26年成田うなぎ祭り」詳細

開催期間 7月18日(金)〜8月24日(日)

開催会場 成田市各所

(詳しくは「FEEL成田」HPを参照下さい)

問合わせ 成田市観光協会 0476-22-2102

備考

「平成26年成田うなぎ祭り」の「スタンプラリー」の「応募券」の「注意事項」ですが、下記の通りとなっています。

応募券の各項目は、忘れずに記入下さい。

(「未記入」の場合、「当選」の場合でも「無効」となるそうです。)

「抽選」の「結果」は、「当選者」と「直接」連絡し、記入した「個人情報」は「成田うなぎ祭り」以外には使用せず、「スタンプラリーカード」は「抽選会」「終了後」に「主催者」が「責任」を持って破棄されるそうです。

なお「平成26年成田うなぎ祭り」「当選者」の「発表」に際し、上記のように「氏名」及び「住まい」の「市町村」を「成田市観光協会オフィシャルホームページ」「FEEL成田」「HP」上にて掲載するそうです。